はじめに:海外から見た「政治」の距離感

海外での生活は、私たち駐在員にとって多くの発見と刺激に満ちています。異文化の中でビジネスに奮闘し、子供たちの教育や家族の生活基盤を築く日々。しかし、ふとした瞬間に「あれ?」と感じるのが、現地の「政治」との距離感ではないでしょうか。日本では当たり前だった政治への関わり方や、ニュースで報じられるリーダーシップのあり方が、フランスでは全く異なる。この違いは一体どこから来るのでしょうか?そして、それが私たちの海外生活にどのような影響を与えるのでしょうか?

この記事では、日本とフランスの政治システムを、駐在員の皆さんの視点から徹底的に比較・解説します。単なる制度の違いだけでなく、国民の政治意識、社会運動、そして憲法の位置づけまで深掘りすることで、両国の民主主義のリアルに迫ります。この記事を読み終える頃には、あなたはきっと、海外生活をより深く理解し、戦略的に乗りこなすための新たな視点を得ているはずです。

目次

- はじめに:海外から見た「政治」の距離感

- 基本構造の比較:議院内閣制 vs 半大統領制

- リーダーシップの違い:首相と大統領の役割

- 国民の政治意識と社会参加:デモと沈黙の背景

- 憲法の位置づけ:立憲主義の解釈

- 駐在員が知っておくべき政治の違いがもたらす影響

- まとめ:多様な民主主義を理解し、海外生活を豊かに

2. 基本構造の比較:議院内閣制 vs 半大統領制

日本とフランスの政治システムを理解する上で、まず押さえておきたいのが、その基本構造の違いです。日本が採用する議院内閣制と、フランスが採用する半大統領制は、国の統治のあり方を大きく左右する根幹の部分となります。

日本の議院内閣制:国会の信任が鍵

日本の議院内閣制は、内閣が国会の信任に基づいて成立し、国会に対して責任を負うシステムです。首相は国会議員の中から選ばれ、内閣は国会の多数派によって組織されます。これにより、行政と立法の一体性が保たれ、比較的迅速な政策決定が可能となる一方で、国会での多数派形成が非常に重要となります。内閣不信任決議が可決されれば、内閣は総辞職するか、衆議院を解散して総選挙を行うことになります。このシステムは、安定した政権運営を目指す上で効率的ですが、時に国民の意見が直接反映されにくいという批判も聞かれます。

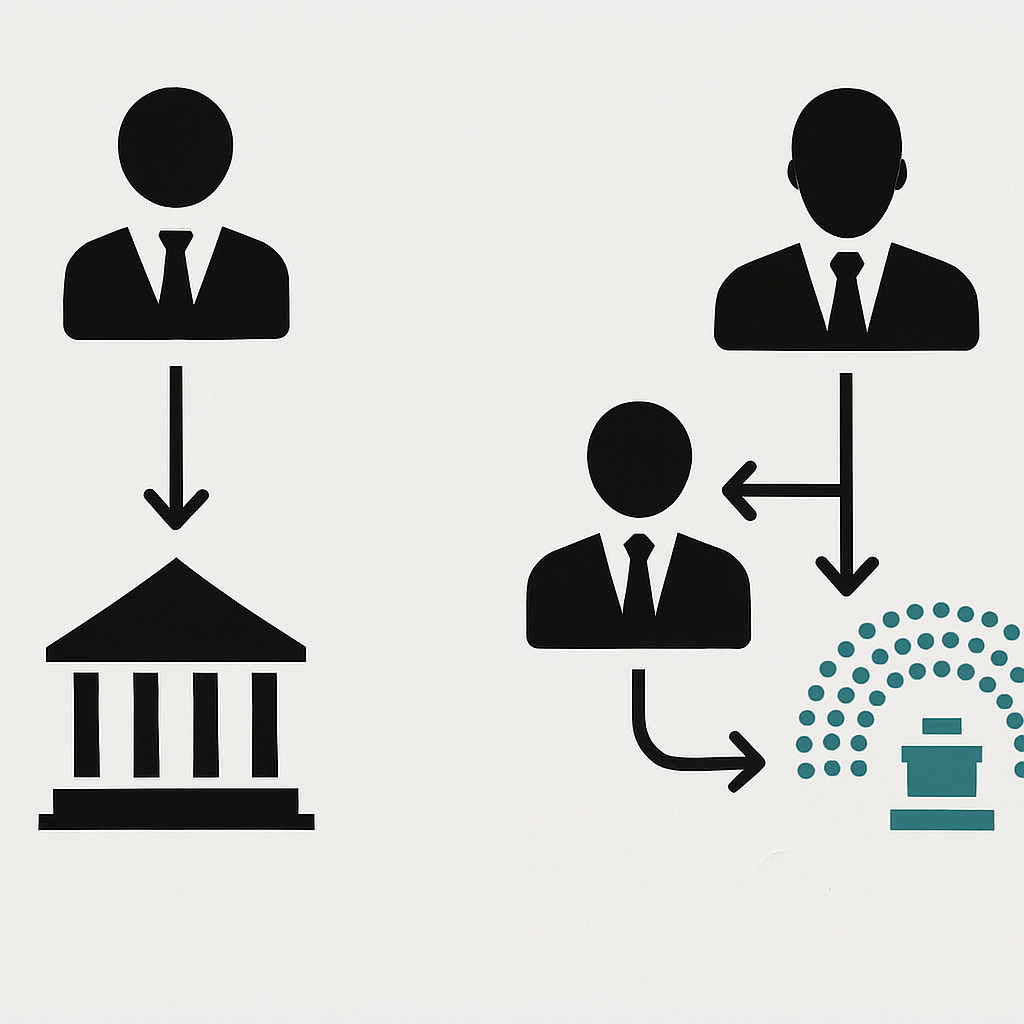

フランスの半大統領制:大統領と首相の二頭体制

一方、フランスの半大統領制は、大統領と首相がそれぞれ異なる権限を持つユニークなシステムです。大統領は国民の直接選挙で選ばれ、外交や安全保障といった国家の主要な方針を決定する強い権限を持ちます。まさに国の顔であり、リーダーシップの象徴です。これに対し、首相は大統領によって任命され、内政全般の責任を負います。内閣は首相が組織し、国民議会(下院)の信任を必要とします。

このシステムで特に面白いのが「コアビタシオン(Coabitation)」と呼ばれる現象です。

これは、大統領と国民議会の多数派が異なる政党になった場合に発生し、大統領と首相が異なる政治的立場から協力して政権を運営する状態を指します。駐在中にこのコアビタシオンを経験すると、政策の方向性や決定プロセスに独特の緊張感とダイナミズムが生まれるのを肌で感じることがあるでしょう。例えば、私がフランスに駐在していた際、大統領と首相の意見の相違がメディアで大きく報じられ、政策の進捗が一時的に停滞する場面に遭遇しました。しかし、最終的には両者が妥協点を見つけ、国政が動いていく様子は、日本の政治とは異なる「しなやかさ」を感じさせるものでした。

3. リーダーシップの違い:首相と大統領の役割

政治システムの構造の違いは、そのまま国のリーダーシップのあり方にも直結します。日本とフランスでは、首相と大統領が担う役割や、国民に対するメッセージの伝え方に顕著な違いが見られます。

日本の首相:協調性と党内力学

日本の首相は、議院内閣制の下で、国会における多数派の支持を基盤に政権を運営します。そのため、党内の各派閥や連立与党との調整、そして国会での合意形成が非常に重要となります。リーダーシップは、カリスマ性よりもむしろ協調性や調整能力に重きが置かれる傾向があります。国民へのメッセージ発信も、記者会見や国会答弁が中心となり、時に「説明不足」や「リーダーシップの欠如」と批判されることも少なくありませんでした。

コロナ禍における両国トップのメッセージ発信の違いは、この点を非常に分かりやすく示しています。日本では、首相の会見が限定的で、国民への直接的な訴えかけが不足していると感じた駐在員も多かったのではないでしょうか。政策決定のプロセスも、専門家会議の意見を尊重しつつ、最終的な責任の所在が曖昧に見えることがありました。

フランスの大統領:直接選挙による強い正統性

一方、フランスの大統領は、国民の直接選挙によって選出されるため、非常に強い正統性と権限を持ちます。国家の象徴であり、外交や安全保障の最高責任者として、国民に対して直接語りかける機会も多く、その言葉は大きな影響力を持ちます。強いリーダーシップを発揮し、国家のビジョンを明確に示すことが求められます。

マクロン大統領がコロナ禍で国民に直接語りかける姿は、まさにフランスの大統領制の典型と言えるでしょう。緊急事態宣言や外出制限といった重要な決定を、大統領自身が国民に直接、時に感情に訴えかける形で説明することで、国民の理解と協力を得ようと努めました。この「国民に直接訴えかける」スタイルは、日本の首相とは対照的であり、海外から日本のニュースを見ている駐在員にとっては、その違いがより鮮明に映ったかもしれません。

4. 国民の政治意識と社会参加:デモと沈黙の背景

政治システムやリーダーシップの違いは、国民の政治意識や社会参加のあり方にも深く影響を与えます。特にフランスのデモやストライキの頻度は、日本とは全く異なる社会の側面を映し出しています。

フランスの政治意識:日常的な政治会話と社会運動

フランスでは、政治は日常生活の一部であり、カフェでの友人との会話から家族の食卓まで、ごく自然に政治が話題に上ります。国民は自身の権利を主張することに積極的で、政府の政策に対する不満があれば、デモやストライキという形で明確に意思表示を行います。年金改革や労働法改正など、政府の重要な政策決定の際には、大規模なデモが頻繁に発生し、時に社会全体を巻き込む大きな動きとなります。私が駐在中に経験した鉄道ストライキでは、公共交通機関が完全に麻痺し、通勤に多大な影響が出ました。最初は戸惑いましたが、これはフランス社会では「当たり前のこと」として受け入れられている現実を目の当たりにし、その政治参加意識の高さに驚かされました。

日本の政治意識:政治話題を避ける傾向

対照的に、日本では「政治の話は避けるべき」という風潮が根強く、日常生活の中で政治が話題になることは比較的少ない傾向にあります。政治情報への関心も、フランスに比べると低いと言われることがあります。もちろん、選挙の際には関心が高まりますが、日頃から積極的に政治情報を収集したり、自分の意見を主張したりする人は少数派かもしれません。デモやストライキも皆無ではありませんが、フランスのように社会全体を巻き込むような大規模なものは稀で、その影響力も限定的です。この「沈黙」の背景には、和を重んじる文化や、政治に対する諦めといった複雑な要因が絡み合っていると考えられます。

駐在員として両国の社会に触れる中で、フランスの同僚が熱心に政治について語り合う姿と、日本人コミュニティで政治話題がほとんど出ない状況を比較すると、国民の政治への向き合い方の違いが浮き彫りになります。これは、決してどちらが良い悪いという話ではなく、それぞれの社会が育んできた文化や歴史が反映されていると言えるでしょう。

| 項目 | 日本 | フランス |

|---|---|---|

| 政治体制 | 議院内閣制 | 半大統領制 |

| 国家元首 | 天皇 (象徴) | 大統領 (実権) |

| 政府の長 | 内閣総理大臣 | 首相 (大統領が任命) |

| 国民の政治意識 | 低い傾向、政治会話を避ける | 高い傾向、日常的に政治会話をする |

| 社会運動 | デモ・ストライキは比較的少ない | デモ・ストライキが頻繁、社会に影響 |

| 憲法の位置づけ | 民主主義達成の手段、規範的 | 純粋な法律、実用性重視 |

| リーダーシップ | 協調性重視、党内力学の影響 | 大統領の強いリーダーシップ、直接的な訴え |

5. 憲法の位置づけ:立憲主義の解釈

日本とフランスの政治を比較する上で、憲法の位置づけに対する考え方の違いも非常に興味深い点です。これは、両国の歴史的背景や民主主義の発展過程に深く根ざしています。

日本の立憲主義:民主主義の規範

日本では、憲法は民主主義を機能させるための規範として非常に重視されています。明治時代に西欧化を目指す中で憲法が制定され、戦後の日本国憲法では、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が明確に謳われました。憲法は、国家権力を制限し、国民の権利を守るための最高法規であるという意識が強く、憲法改正に対しては慎重な意見が多い傾向にあります。憲法が「お上」の暴走を食い止めるための「鎖」であるという考え方が根底にあると言えるでしょう。

フランスの憲法:純粋な法律としての機能

一方、フランスでは、憲法は「純粋な法律」として機能しており、日本に比べて政治的な意味合いは限定的であるとされます [1]。フランスは革命の国であり、幾度となく憲法を制定・改正してきた歴史があります。そのため、憲法は絶対的なものというよりは、その時代の要請に応じて変更される「道具」としての側面が強いのかもしれません。もちろん、憲法が国の基本法であることに変わりはありませんが、国民の意識の中では、特定の政治的イデオロギーや規範を強く象徴するというよりは、実用的な法典としての側面が強調される傾向にあります。

この憲法に対する意識の違いは、両国の政治議論の進め方にも影響を与えます。日本では憲法改正が大きな政治テーマとなることが多いですが、フランスではより実務的な法改正や政策論争が中心となる傾向があると言えるでしょう。

6. 駐在員が知っておくべき政治の違いがもたらす影響

ここまで見てきた日本とフランスの政治の違いは、単なる学術的な話に留まらず、私たち駐在員の海外生活に具体的な影響を及ぼします。特に、子育て世代の駐在員にとっては、子供の教育、家族の医療、そして自身のキャリアプランにまで関わってくる重要な要素です。

教育制度:子供の進路選択

フランスの教育制度は、中央集権的で平等主義的な特徴があります。公立学校の質が高く、学費も無料または非常に安価であるため、多くの駐在員家庭が公立学校を選択します。しかし、フランス語の習得が必須であり、日本の教育システムとの違いから、子供が帰国した際の「帰国子女枠」や「受験対策」をどうするかという課題も生じます。一方、日本では、多様な教育選択肢がありますが、フランスのような公立の無償教育は限定的です。この違いは、子供の将来を考える上で大きな選択を迫られることになります。私が知る駐在員の中には、フランスの教育システムに魅力を感じ、子供を現地校に通わせる一方で、将来の帰国を見据えて日本語補習校やオンライン学習を併用する家庭も少なくありませんでした。

税制・社会保障:生活設計への影響

フランスの社会保障制度は非常に手厚く、医療費の自己負担が少ない、家族手当が充実しているなど、多くのメリットがあります。しかし、その分、税金や社会保障費の負担も日本に比べて重い傾向があります。駐在員にとっては、二重課税の問題や、日本の社会保障制度との連携など、複雑な税務・社会保障制度を理解し、適切な対策を講じる必要があります。資産運用においても、両国の税制を考慮した上で最適な戦略を立てることが求められます。この点は、駐在員の生活の豊かさや将来設計に直結するため、非常に重要なポイントです。

ビジネス環境:政策決定と労働環境

フランスの半大統領制は、大統領の強力なリーダーシップの下で、時に迅速な政策決定が行われることがあります。しかし、国民の政治意識の高さから、政府の政策に対する大規模なデモやストライキが頻繁に発生し、ビジネス活動に影響を与えることも少なくありません。例えば、交通機関のストライキは物流や従業員の通勤に支障をきたし、企業の生産性にも影響を与えます。一方、日本では比較的政治が安定しており、大規模な社会運動がビジネスに与える影響は限定的です。この違いは、グローバル企業が両国で事業を展開する上で、政治リスクとして考慮すべき重要な要素となります。

私が担当していたプロジェクトでは、フランスでのストライキにより製品の輸送が遅延し、納期に影響が出たことがありました。事前にリスクを想定し、代替ルートや緊急時の対応策を準備しておくことの重要性を痛感した経験です。また、各社の駐在員に対するサポート体制も、政治リスクへの対応や、現地の労働環境への適応を支援する上で重要な役割を果たします。

7. まとめ:多様な民主主義を理解し、海外生活を豊かに

日本とフランスの政治は、一見すると同じ「民主主義国家」として括られがちですが、その根底にある思想、システム、そして国民との関係性において、非常に大きな違いがあることをご理解いただけたでしょうか。議院内閣制と半大統領制という基本構造の違いから、リーダーシップのあり方、国民の政治意識、社会運動の活発さ、さらには憲法の位置づけに至るまで、両国はそれぞれ独自の民主主義の形を育んできました。

これらの違いを深く理解することは、単に知識を増やすだけでなく、私たち駐在員が海外での生活、ビジネス、そして子育てをより豊かに、そして戦略的に進めるための強力な羅針盤となります。フランスの政治を理解することで、現地のニュースをより深く読み解き、同僚や友人との会話でより建設的な議論ができるようになるでしょう。また、日本の政治を海外から客観的に見つめ直す良い機会にもなります。

海外生活は、異文化を肌で感じ、多様な価値観に触れる貴重な体験です。政治という側面から両国を比較することで、それぞれの国の「らしさ」が見えてくるだけでなく、私たち自身の視野も大きく広がるはずです。ぜひ、この知識を活かして、あなたの海外生活をさらに充実させてください。

【合わせて読みたい】

参考文献

[1] 理解できない不思議さに魅せられて、日仏の社会・政治を比較 … – 上智大学. (2023, April 19). Retrieved from https://www.sophia.ac.jp/jpn/article/feature/the-knot/the-knot-0103/

コメント