はじめに:海外子会社の不採算事業、どうすればいい?駐在員が直面するジレンマ

グローバルビジネスの最前線で奮闘する駐在員の皆さん、お疲れ様です。異文化の壁、言葉の障壁、そして時差との戦い…ただでさえ多忙な日々の中で、「海外子会社の不採算事業をどうにかしろ」という本社の指令に頭を抱えていませんか?

「この事業、本当に将来性があるのか?」「撤退すべきか、それとも立て直すべきか?」

本社からのプレッシャーと、現地スタッフの雇用を守りたいという思いの間で、板挟みになるのは駐在員ならではの悩みでしょう。家族との生活や子供の教育といった個人的な側面と、事業の責任というプロフェッショナルな側面での葛藤は、まさにグローバルビジネスの宿命とも言えます。

しかし、ご安心ください。この記事を読めば、あなたは不採算事業の評価方法を体系的に理解し、再生・撤退の判断基準と具体的なステップを学ぶことができます。さらに、グローバル環境特有の注意点と対策を知ることで、この困難なミッションを乗り越えるための「具体的な解決策」と「安心感」を得られるはずです。

本記事では、不採算事業の評価から対策まで、駐在員が取るべき行動を網羅的に解説します。さあ、一緒にグローバル企業の企業価値を最大化するための戦略を考えていきましょう。

記事目次

- 1. 不採算事業とは?駐在員が知るべき基本とグローバルでの特殊性

- 2. 不採算事業の評価方法:絶対評価と相対評価を使いこなす

- 3. 不採算事業の「やめどき」と「立て直しどき」:判断基準と撤退のサイン

- 4. 不採算事業の具体的な対策:統合・売却・清算、そしてカーブアウト

- 5. 駐在員が不採算事業問題で「豊かな生活」を送るための心構え

- まとめ

1. 不採算事業とは?駐在員が知るべき基本とグローバルでの特殊性

不採算事業と聞くと、単純に「赤字の事業」を思い浮かべるかもしれません。しかし、その定義はもう少し複雑です。単年度の赤字だけでなく、将来性が見込めない事業や、戦略的意義を失った事業も不採算事業とみなされることがあります。特にグローバル企業においては、この「不採算」の判断がより一層難しくなります。

グローバル企業における不採算事業の特殊性

海外での事業は、国内事業とは異なる多くの要因に影響されます。駐在員として、以下の特殊性を理解しておくことが重要です。

- 為替変動: 為替レートの変動は、売上やコストに直接影響を与え、事業の採算性を大きく左右します。予期せぬ為替変動で、黒字事業が一転して赤字になることも珍しくありません。

- 文化の違い: 現地の商習慣や消費者の嗜好、従業員の働き方など、文化的な違いが事業運営に影響を与えます。日本式のやり方が必ずしも通用するとは限りません。

- 法規制: 各国の法規制は多岐にわたり、予期せぬ規制強化や変更が事業の足かせとなることがあります。特に労働法や環境規制は、事業コストに大きな影響を与えます。

- サプライチェーンの複雑さ: グローバルなサプライチェーンは、調達から生産、販売までのプロセスが複雑になりがちです。地政学リスクや災害などにより、サプライチェーンが寸断され、事業に大きな打撃を与える可能性もあります。

駐在員が陥りやすいワナ

不採算事業の評価や対策において、駐在員が陥りやすいワナがいくつかあります。

- 本社からのプレッシャー: 本社からの「何とかしろ」というプレッシャーは大きく、短期的な成果を求められがちです。しかし、性急な判断はかえって事態を悪化させる可能性があります。

- 現地スタッフとの軋轢: 撤退や事業縮小の検討は、現地スタッフの雇用に直結するため、感情的な対立を生むことがあります。丁寧なコミュニケーションと理解が不可欠です。

- 感情的な判断: 自分が立ち上げた事業や、苦楽を共にした現地スタッフへの思い入れから、客観的な判断が難しくなることがあります。しかし、プロフェッショナルとして冷静な視点を保つことが求められます。

2. 不採算事業の評価方法:絶対評価と相対評価を使いこなす

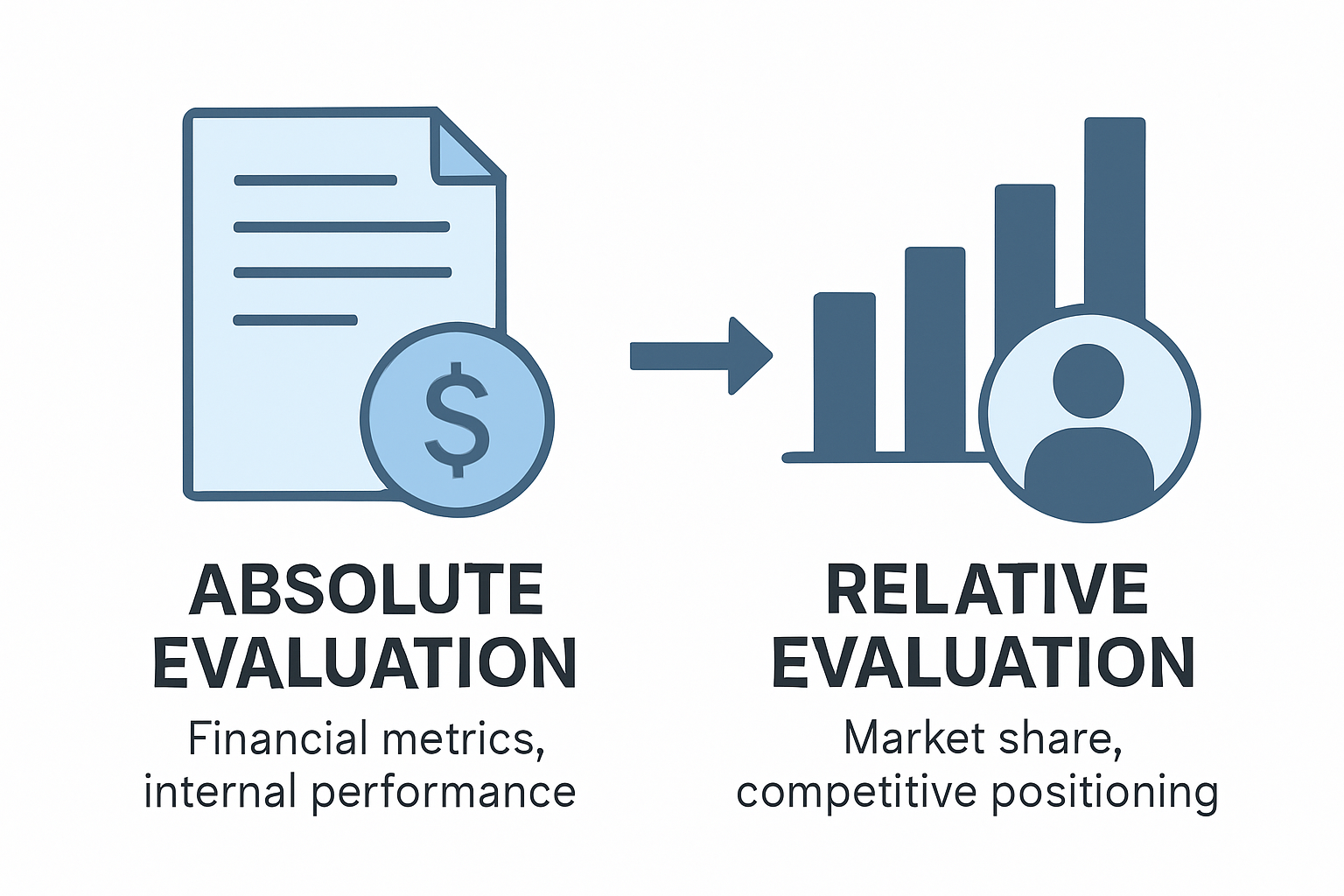

不採算事業を客観的に評価するためには、絶対評価と相対評価という二つの視点を持つことが重要です。これらをバランス良く使いこなすことで、事業の現状と将来性を多角的に分析できます。

絶対評価:事業単体での収益性・将来性を測る

絶対評価は、その事業単体でどれだけの価値があるかを測る方法です。主に財務指標と非財務指標を用いて分析します。

財務指標

- ROI (Return on Investment): 投資額に対してどれだけの利益が得られたかを示す指標です。投資効率を測る上で重要です。

- ROE (Return on Equity): 自己資本に対してどれだけの利益が生み出されたかを示す指標で、株主にとっての投資効率を表します。

- ROA (Return on Assets): 総資産に対してどれだけの利益が生み出されたかを示す指標で、企業全体の収益性を測ります。

- 損益分岐点分析: 売上高が費用と等しくなる点(損益分岐点)を分析し、事業の採算ラインを把握します。損益分岐点が高い事業は、不採算に陥りやすい傾向があります。

- キャッシュフロー分析: 事業活動による現金の流れを分析し、資金繰りの健全性を評価します。いくら利益が出ていても、手元の現金がなければ事業は継続できません。

非財務指標

財務指標だけでは見えない事業の価値を測るのが非財務指標です。

- 市場シェア: その事業が市場でどれくらいの割合を占めているか。シェアが高いほど、競争優位性があると言えます。

- 顧客満足度: 顧客が製品やサービスにどれだけ満足しているか。高い満足度は、リピートや口コミに繋がり、長期的な収益に貢献します。

- 技術優位性: 競合他社にはない独自の技術やノウハウを持っているか。これが事業の競争力の源泉となります。

- ブランド価値: 顧客からの信頼や認知度。ブランド力が高いほど、価格競争に巻き込まれにくくなります。

DCF法(Discounted Cash Flow法)

DCF法は、将来その事業が生み出すと予想されるフリーキャッシュフローを、適切な割引率で現在価値に換算することで、事業の企業価値を評価する手法です。駐在員としては、この手法の基本的な考え方を理解し、本社の財務部門と連携して活用することが求められます。

相対評価:事業ポートフォリオ全体での位置づけを測る

相対評価は、その事業が企業全体のポートフォリオの中でどのような役割を担っているかを測る方法です。事業の戦略的意義を評価する上で不可欠です。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

ボストン・コンサルティング・グループが提唱したフレームワークで、市場成長率と市場シェアを軸に事業を「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4つに分類します。

| 分類 | 市場成長率 | 市場シェア | 特徴 | 戦略視点 |

|---|---|---|---|---|

| 花形 | 高い | 高い | 成長市場で高いシェアを持つ。多額の投資が必要だが、将来の利益源。 | 投資を継続し、成長を加速させる。競合との差別化を強化。 |

| 金のなる木 | 低い | 高い | 成熟市場で高いシェアを持つ。安定したキャッシュフローを生む。 | 効率的な運営でキャッシュを最大化。新規事業への投資原資。 |

| 問題児 | 高い | 低い | 成長市場だがシェアが低い。投資が必要だが、成功すれば花形に。 | 成長戦略を再検討。撤退か、集中投資かを見極める。 |

| 負け犬 | 低い | 低い | 成熟市場でシェアが低い。収益性が低く、撤退を検討すべき事業。 | 早期撤退を検討。リソースを他の事業に再配分。 |

GE/マッキンゼーの9マスポートフォリオ

市場魅力度と事業競争力を軸に事業を9つのマスに分類し、投資の優先順位を決定します。PPMよりも多角的な視点で評価できるのが特徴です。

グローバル視点でのポートフォリオ評価

- 地域戦略: 特定の地域での事業が、他の地域やグローバル戦略全体にどのような影響を与えるか。

- 競合との比較: グローバル市場における競合他社との位置づけ。その事業が持つ競争優位性は何か。

- シナジー効果: その事業が、他の事業や本社事業との間でどのような相乗効果を生み出しているか。単体では不採算でも、全体として大きな価値を生み出している場合があります。

駐在員の視点:本社への報告、現地でのデータ収集の難しさ、評価の客観性維持

駐在員として、これらの評価を行う上で直面する課題も少なくありません。本社への報告では、現地の状況を正確に伝えつつ、客観的なデータに基づいた説明が求められます。また、現地でのデータ収集は、システムの未整備や文化的な理由から困難な場合もあります。感情に流されず、常に客観的な視点を保つことが、正しい評価に繋がります。

3. 不採算事業の「やめどき」と「立て直しどき」:判断基準と撤退のサイン

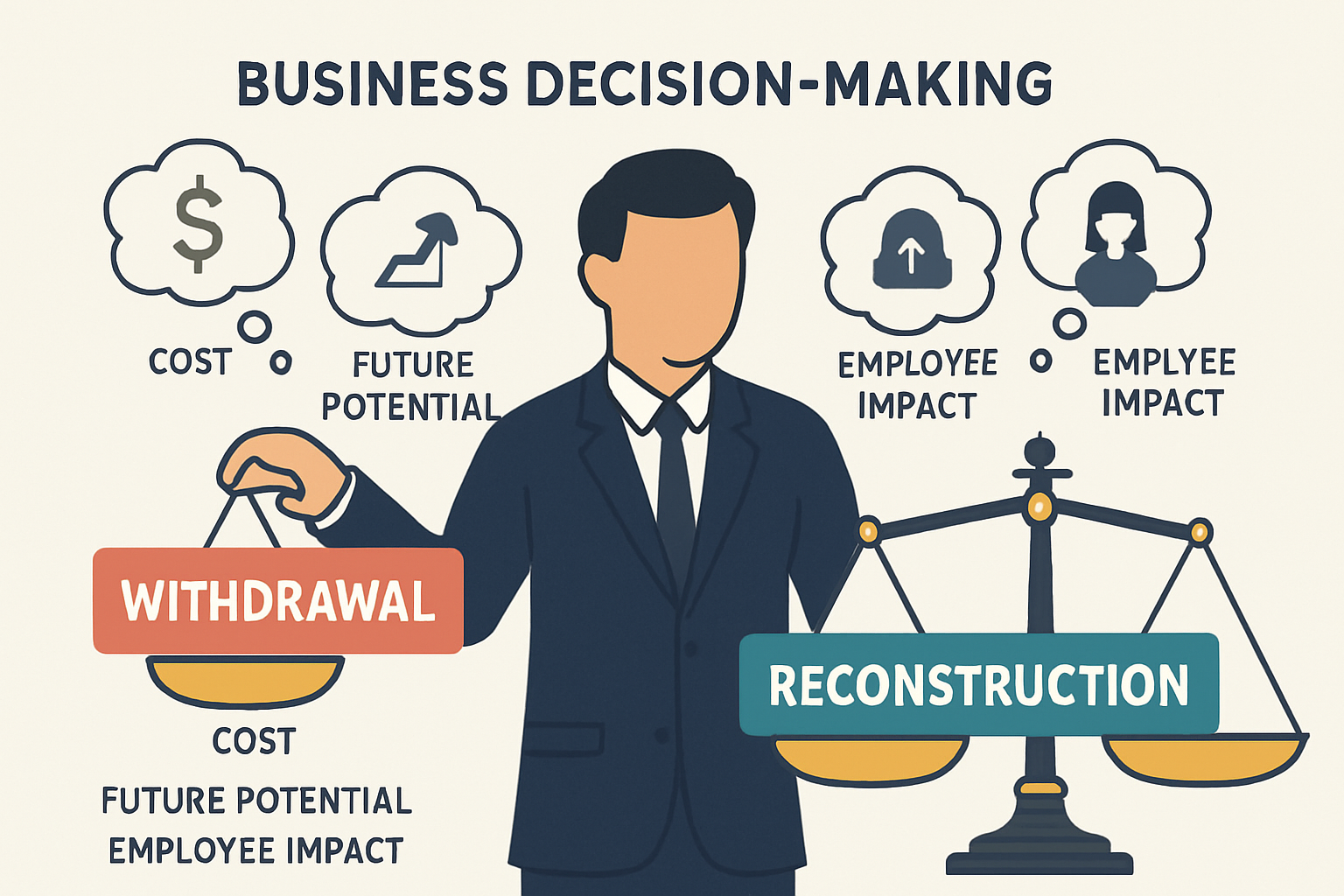

不採算事業の評価が終わったら、次はその事業を「やめるべきか」それとも「立て直すべきか」という究極の判断を下すフェーズに入ります。この判断は、企業の将来を左右する重要な決断であり、駐在員にとっても大きな責任が伴います。

撤退の判断基準

事業撤退は、決して「失敗」ではありません。むしろ、限られた経営資源をより有効活用するための「戦略的な選択」と捉えるべきです。以下の基準を参考に、撤退のサインを見極めましょう。

- 許容期間: 一般的に、中小企業であれば2年が不採算事業の許容期間の限界と言われています[1]。大企業でも、数年単位で改善が見られない場合は、撤退を検討する時期かもしれません。

- 貢献利益: その事業が、固定費を回収した上で、どれだけ企業全体の利益に貢献しているかを示す指標です。貢献利益がマイナスであれば、事業を継続するほど企業全体の損失が拡大します。

- 将来性の喪失: 市場が縮小傾向にある、技術革新に追いつけない、競合優位性が失われたなど、将来的な成長が見込めない場合は、撤退を真剣に検討すべきです。

- 戦略的意義の喪失: 当初は戦略的に重要な事業であったとしても、市場環境の変化や企業戦略の見直しにより、その意義が失われることがあります。

駐在員が「これ以上は無理」と感じる具体的なサインとしては、以下のようなものがあります。

- 現地スタッフのモチベーション低下: どんなに努力しても成果が出ない状況が続くと、現地スタッフの士気は低下します。優秀な人材から流出し始めると、事業の立て直しは一層困難になります。

- 優秀な人材の流出: 事業の将来性が見えないと、優秀な人材はより魅力的な機会を求めて離れていきます。これは事業の競争力低下に直結します。

- 本社の支援の減少: 本社からの投資やリソース配分が減少し始めたら、本社もその事業の将来性に疑問を持ち始めているサインかもしれません。

立て直しの可能性:改善策の検討

一方で、まだ立て直しの可能性がある場合は、以下の改善策を検討しましょう。

- コスト削減: 無駄な経費の見直し、サプライチェーンの効率化、人員配置の最適化など。

- 価格戦略の見直し: 競合との価格競争に巻き込まれていないか、適正な価格設定になっているか。

- 販路拡大・チャネル戦略: 新たな顧客層の開拓、オンライン販売の強化、提携先の見直しなど。

- 事業再編・事業モデルの転換: 製品ラインナップの見直し、サービス内容の変更、新たなビジネスモデルの導入など。

駐在員が主導できる改善策もあれば、本社との連携が必要な大規模な改善策もあります。現地の状況を最もよく知る駐在員として、具体的な改善提案を本社に上げる役割も重要です。

意思決定のプロセス:本社とのコミュニケーション、現地法人の意見、ステークホルダーへの配慮

不採算事業の意思決定は、本社と現地法人、そして従業員や取引先といったステークホルダーとの綿密なコミュニケーションが不可欠です。特にグローバルでの意思決定は、文化や商習慣の違いから複雑になりがちです。迅速かつ透明性のあるプロセスで、関係者全員が納得できる着地点を見つける努力が求められます。

4. 不採算事業の具体的な対策:統合・売却・清算、そしてカーブアウト

不採算事業の評価と判断が下されたら、いよいよ具体的な対策を実行するフェーズです。ここでは、事業の状況や戦略的意義に応じて、様々な選択肢があります。

事業統合:シナジー効果を狙う

複数の事業を統合することで、コスト削減や効率化、新たな価値創造といったシナジー効果を狙う方法です。例えば、類似の製品ラインを持つ事業を統合して開発費を削減したり、販売チャネルを一本化してマーケティング費用を最適化したりすることが考えられます。

駐在員が考えるべき統合のメリット・デメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

- メリット: 規模の経済、効率化、新たな市場機会の創出

- デメリット: 文化的な摩擦、組織の混乱、統合コスト

特に海外での事業統合では、異なる文化を持つ組織間の摩擦が起こりやすいため、丁寧なコミュニケーションと統合計画が成功の鍵となります。

事業売却(M&A):企業価値を最大化し、リソースを再配分

不採算事業であっても、特定の企業にとっては戦略的な価値を持つ場合があります。事業売却は、その事業を最も高く評価してくれる買い手を見つけ、企業価値を最大化しつつ、その事業に投じていたリソースを他の成長事業に再配分する有効な手段です。

海外でのM&Aは、法規制、税制、デューデリジェンス(買収監査)の複雑さが増します。駐在員としては、現地の法律や商習慣に精通した専門家と連携し、スムーズな売却プロセスを推進する役割が求められます。

事業清算:損失を最小限に抑える最終手段

事業清算は、事業の継続が不可能、または売却先が見つからない場合の最終手段です。損失を最小限に抑え、速やかに事業を終了させることを目的とします。

清算手続きは、現地の法規に従って慎重に進める必要があります。従業員の解雇、資産の処分、債務の整理など、多くの手続きが伴います。特に従業員への配慮は重要であり、適切な補償や再就職支援を行うことで、企業のレピュテーションを守ることができます。

カーブアウト:不採算部門を切り離し、独立させる新たな選択肢

近年注目されているのがカーブアウトです。これは、企業内の一部門や事業を切り離し、独立した会社として設立する手法です。不採算部門であっても、独立させることで意思決定のスピードが上がり、新たな経営陣や外部からの投資を呼び込むことで、再生の道が開ける可能性があります[2]。

駐在員がカーブアウトを提案する際のポイントは、その事業が独立することでどのような価値を生み出せるのか、具体的なビジネスプランを示すことです。成功事例としては、大手企業からスピンアウトしたベンチャー企業が、独自の技術やアイデアで急成長を遂げるケースなどが挙げられます。

5. 駐在員が不採算事業問題で「豊かな生活」を送るための心構え

不採算事業の問題は、駐在員にとって大きなストレスとなり得ます。しかし、この困難な経験を乗り越えることで、あなたはビジネスパーソンとして大きく成長し、結果として「豊かな生活」を送るための糧とすることができます。ここでは、そのための心構えをいくつかご紹介します。

プロフェッショナルとしての役割:冷静な判断と客観的な視点

感情的になりやすい状況だからこそ、プロフェッショナルとして冷静な判断と客観的な視点を保つことが重要です。データに基づいた分析と論理的な思考で、最善の解決策を導き出しましょう。あなたの判断が、現地スタッフの生活や企業の将来を左右することを忘れずに。

家族とのバランス:仕事のストレスを家庭に持ち込まない工夫

仕事のストレスは、知らず知らずのうちに家庭に影響を与えがちです。意識的に仕事とプライベートの境界線を設け、家族との時間を大切にしましょう。週末の旅行や、子供との遊びなど、リフレッシュできる時間を持つことが、精神的な安定に繋がります。

キャリアへの影響:困難な経験を成長の糧にする考え方

不採算事業の立て直しや撤退という困難なミッションは、あなたのキャリアにとって貴重な経験となります。この経験を通じて得られる問題解決能力、リーダーシップ、グローバルな視点は、将来のキャリアパスにおいて大きな強みとなるでしょう。失敗を恐れず、前向きに挑戦する姿勢が大切です。

情報収集とネットワーキング:他の駐在員や専門家との情報交換の重要性

一人で抱え込まず、他の駐在員や専門家との情報交換を積極的に行いましょう。同じような悩みを抱える仲間との交流は、新たな視点や解決策を見つけるきっかけになります。また、現地の弁護士やコンサルタントといった専門家の知見を借りることも、問題解決の近道です。

まとめ

企業の不採算事業の評価と対策は、グローバルビジネスの現場で働く駐在員にとって、避けては通れない重要なミッションです。本記事では、不採算事業の定義から、絶対評価・相対評価といった多角的な評価方法、そして撤退・立て直し・統合・売却・清算・カーブアウトといった具体的な対策までを解説しました。

重要なポイントは、客観的な評価、迅速な意思決定、そしてグローバル視点での対策です。感情に流されず、データに基づいた冷静な判断を下し、本社や現地スタッフ、そして専門家と連携しながら、最善の道を探ることが求められます。

あなたの会社でも不採算事業に悩んでいませんか?まずはこの記事を参考に、現状を客観的に評価してみましょう。そして、この困難な経験を、あなたのビジネスキャリア、ひいては駐在員としての「豊かな生活」を築くための貴重な糧としてください。

終わりに

- この記事が役に立ったと感じたら、ぜひSNSでシェアしてください!

- 不採算事業に関するあなたの体験談や疑問をコメント欄にお寄せください。

- 海外赴任前の準備や資産運用、子供の教育に関する記事も多数公開しています。ぜひ他の記事もご覧ください。

参考文献

[1] 事業撤退はまだ早い!不採算事業立て直しに必要な5つのステップ. TOMAコンサルタンツグループ. (2021年12月28日). https://toma100.jp/media/re-business/

[2] 不採算事業は宝の山か?~「カーブアウト」による企業価値創造. MAXUS. (2025年4月24日). https://maxus.co.jp/columns/8497

コメント