海外での駐在生活は、ビジネスやキャリアアップのチャンスであると同時に、家族との貴重な経験を育む場でもあります。しかし、日々の忙しさや慣れない環境の中で、「せっかく欧州にいるのに、もっと文化的な体験をしたい」「子供に本物の芸術に触れさせたいけれど、美術館は敷居が高い…」と感じることはありませんか?

欧州には、人類の歴史と創造性が凝縮された素晴らしい美術作品が数多く存在します。これらの作品を鑑賞することは、単なる観光に留まらず、異文化への理解を深め、子供たちの感性を育み、家族の絆を深める貴重な機会となります。また、美術作品が生まれた背景にある歴史や哲学を知ることで、日々の生活やビジネスにも新たな視点をもたらしてくれるでしょう。

本記事では、欧州駐在員の皆様が知っておくべき有名美術作品を、西洋美術史の流れに沿ってご紹介します。さらに、子連れで美術館を楽しむための実践的なヒントや、欧州主要美術館の必見作品ガイド、そして美術鑑賞をさらに深めるためのアフィリエイト活用術まで、幅広く解説します。この記事を読めば、あなたも家族も、欧州での美術鑑賞を心ゆくまで満喫し、より豊かな駐在生活を送るための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

- なぜ欧州駐在員に美術鑑賞がおすすめなのか?

- 西洋美術史を彩る有名作品と時代背景

- 古代美術:文明の夜明けと神々の物語

- 中世美術:信仰に捧げられた美

- ルネサンス:人間性の開花と巨匠たちの時代

- バロック・ロココ:感情と装飾の饗宴

- 近代美術:変革の時代と新たな表現

- 現代美術:多様性の時代へ

- 欧州主要美術館と必見作品ガイド【駐在員向け】

- ルーブル美術館(パリ)

- オルセー美術館(パリ)

- アムステルダム国立美術館(アムステルダム)

- プラド美術館(マドリード)

- ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

- 子連れで楽しむ欧州美術館!駐在員パパ・ママのための実践ガイド

- 子供向けプログラムの活用

- 飽きさせない工夫と準備

- 費用と予約のヒント

- 美術鑑賞をさらに深める!駐在員向けアフィリエイト活用術

- まとめ:欧州駐在生活をアートで豊かに

1. なぜ欧州駐在員に美術鑑賞がおすすめなのか?

欧州での駐在生活は、ビジネスの最前線で活躍する刺激的な日々であると同時に、家族との貴重な時間を過ごす機会でもあります。この特別な期間に、なぜ美術鑑賞が強くおすすめできるのか、その理由を具体的に見ていきましょう。

駐在員ならではの特権:欧州各地へのアクセスと深い体験

日本にいると、欧州の美術館を巡ることは時間的にも費用的にも大きなハードルとなります。しかし、欧州に駐在しているあなたは、週末や長期休暇を利用して、気軽に様々な国の美術館へ足を運ぶことができます。パリのルーブル美術館、アムステルダム国立美術館、フィレンツェのウフィツィ美術館など、教科書でしか見たことのない名画や彫刻が、手の届くところにあります。長期滞在だからこそ、一度だけでなく、季節を変えて訪れたり、特定のテーマに絞って深く鑑賞したりと、よりパーソナルで豊かな体験が可能です。

子供の教育と異文化理解:本物の芸術に触れる機会

子育て中の駐在員にとって、子供の教育は常に大きな関心事でしょう。美術鑑賞は、子供たちの感性を育み、創造性を刺激する絶好の機会です。本物の作品に触れることで、歴史や文化、そして多様な価値観に自然と興味を持つようになります。例えば、古代ギリシャの彫刻から理想の美を学び、ルネサンス絵画から人間性の探求を感じ取る。こうした体験は、単なる知識の習得に留まらず、国際的な視野を持つグローバル人材としての素養を育むことにも繋がります。多くの美術館では子供向けのプログラムやワークショップも充実しており、楽しみながら学べる環境が整っています。

家族の絆を深める:共通の体験と会話のきっかけ

異国の地での生活は、家族にとって喜びも多い反面、ストレスや不安を感じることもあります。そんな時、家族みんなで美術館を訪れ、一つの作品について語り合う時間は、かけがえのない思い出となります。「この絵、何に見える?」「この彫刻、どうしてこんな表情をしているんだろう?」といった会話は、普段の生活では生まれないような、深いコミュニケーションのきっかけとなるでしょう。共通の感動や発見を通じて、家族の絆はより一層深まります。

心の豊かさ:日常のストレスからの解放と新たな視点の獲得

駐在生活は、仕事のプレッシャーや異文化適応のストレスなど、心身ともに負担がかかることも少なくありません。美術館の静かで洗練された空間は、日常の喧騒から離れ、心を落ち着かせる癒しの場となります。美しい作品を前にすることで、心が洗われ、新たなインスピレーションを得られることもあります。美術鑑賞は、単なる娯楽ではなく、自己の内面と向き合い、精神的な豊かさを育むための大切な時間となるでしょう。

2. 西洋美術史を彩る有名作品と時代背景

欧州の美術館を巡る上で、西洋美術史の大きな流れを理解していると、作品一つ一つの背景にある物語や意味がより深く感じられるようになります。ここでは、主要な時代区分と、それぞれの時代を代表する有名作品をご紹介します。

古代美術:文明の夜明けと神々の物語

古代美術は、エジプト、ギリシャ、ローマといった文明の揺籃期に花開きました。これらの文明は、それぞれ異なる美的感覚と哲学を持ちながらも、後の西洋美術に多大な影響を与えています。

エジプト美術は、ファラオの権力と死後の世界への信仰が色濃く反映されています。厳格な様式と象徴的な表現が特徴で、来世での永続性を願うミイラや墓室の壁画、神殿の彫刻などが多く残されていま中でも、アメンホテップ4世(アクエンアテン)の時代に栄えたアマルナ様式の最高傑作とされる『ネフェルティティの胸像』は、その優美な表情と完璧な造形美で世界中の人々を魅了しています。

\n \n\n

\n\n

想的な美と調和を追求しました。神々を人間になぞらえ、均整の取れた肉体美や躍動感あふれるポーズで表現された彫刻が特徴です。代表的な作品としては、紀元前2世紀頃に制作されたとされる『ミロのヴィーナス』が挙げられます。失われた両腕が想像力を掻き立て、その完璧なプロポーションは今なお多くの芸術家を魅了し続けています。また、苦痛に歪む表情と絡み合う蛇が劇的な『ラオコーン像』は、ヘレニズム美術の傑作として知られ、人間の感情表現の極致を示しています。

ローマ美術は、ギリシャ美術の影響を受けつつも、より実用性と写実性を重視しました。広大な帝国を統治するための建築技術が発達し、パンテオンやコロッセウムのような巨大建築物が建設されました。彫刻においては、個人の肖像彫刻が発達し、権力者の威厳を表現するものが多く見られます。また、ポンペイの壁画などに見られるように、日常生活や風俗を描いた作品も特徴的です。

これらの古代美術作品は、欧州の主要な美術館、特にルーブル美術館やバチカン美術館などで鑑賞することができます。駐在中に訪れる機会があれば、ぜひその壮大な歴史と美に触れてみてください。

中世美術:信仰に捧げられた美

中世美術は、キリスト教の教義と信仰が社会の中心にあった時代に発展しました。この時代の美術は、神への畏敬と教会の権威を表現するためのものであり、聖書の物語を人々に伝える役割も担っていました。

初期キリスト教美術は、ローマ帝国内でキリスト教が公認された313年のミラノ勅令以降に本格化しました。当初は地下墓地(カタコンベ)の壁画などに描かれた素朴な表現が中心でしたが、教会が建設されるにつれて、モザイク画やフレスコ画が発展しました。これらの作品は、文字の読めない人々にも聖書の教えを視覚的に伝えるための重要な手段でした。

ビザンティン美術は、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)で栄えた美術様式です。東洋的な要素が加わり、金地を背景にしたモザイク画や、聖人像であるイコンが特徴です。イコンは、厳格な様式と象徴的な表現で描かれ、人々の信仰の対象となりました。イタリアのラヴェンナにあるサン・ヴィターレ聖堂のモザイク画などは、ビザンティン美術の傑作として知られています。

ロマネスク美術は、10世紀から12世紀にかけて西ヨーロッパで発展しました。重厚な石造りの教会建築が特徴で、半円アーチや分厚い壁、小さな窓が用いられました。彫刻は、教会の入り口や柱頭に施され、聖書の物語や寓意的なテーマが表現されました。素朴で力強い表現が特徴です。

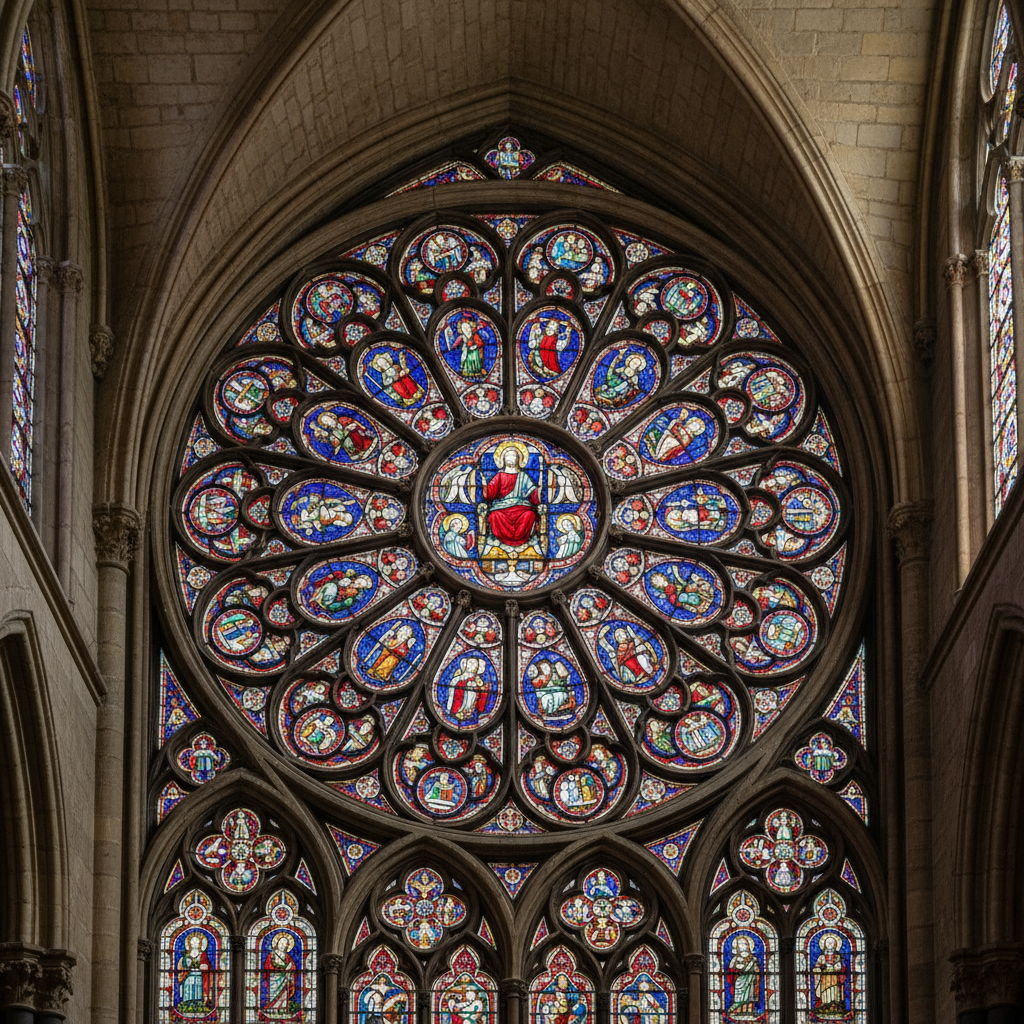

ゴシック美術は、12世紀半ばにフランスで生まれ、ヨーロッパ全土に広まりました。ロマネスク様式とは対照的に、高くそびえる尖塔、大きなステンドグラス、そして光に満ちた空間が特徴です。パリのノートルダム大聖堂やシャルトル大聖堂などがその代表例です。特に、色鮮やかなステンドグラスは、聖堂内部を神秘的な光で満たし、天上の世界を表現しました。絵画においては、ジョット・ディ・ボンドーネのような画家が登場し、より人間的で写実的な表現が試みられるようになりました。

中世の美術作品は、信仰の深さと、それを表現するための技術の進化を物語っています。欧州の古い教会や大聖堂を訪れる際には、ぜひその荘厳な美しさと、作品に込められた人々の祈りを感じ取ってみてください。

ルネサンス:人間性の開花と巨匠たちの時代

14世紀から16世紀にかけてイタリアを中心にヨーロッパで花開いたルネサンスは、「再生」を意味し、古代ギリシャ・ローマの文化や人間中心主義が再評価された時代です。この時代、芸術家たちは単なる職人ではなく、知的な創造者として尊敬され、数々の不朽の名作を生み出しました。

初期ルネサンスでは、マサッチオが遠近法を導入し、絵画に奥行きとリアリティをもたらしました。フィレンツェを中心に、人間や自然を観察し、より写実的な表現が追求されました。サンドロ・ボッティチェッリの『ヴィーナスの誕生』は、キリスト教以外の神話を主題とし、優美な曲線と色彩で異教の女神を描いた傑作です。

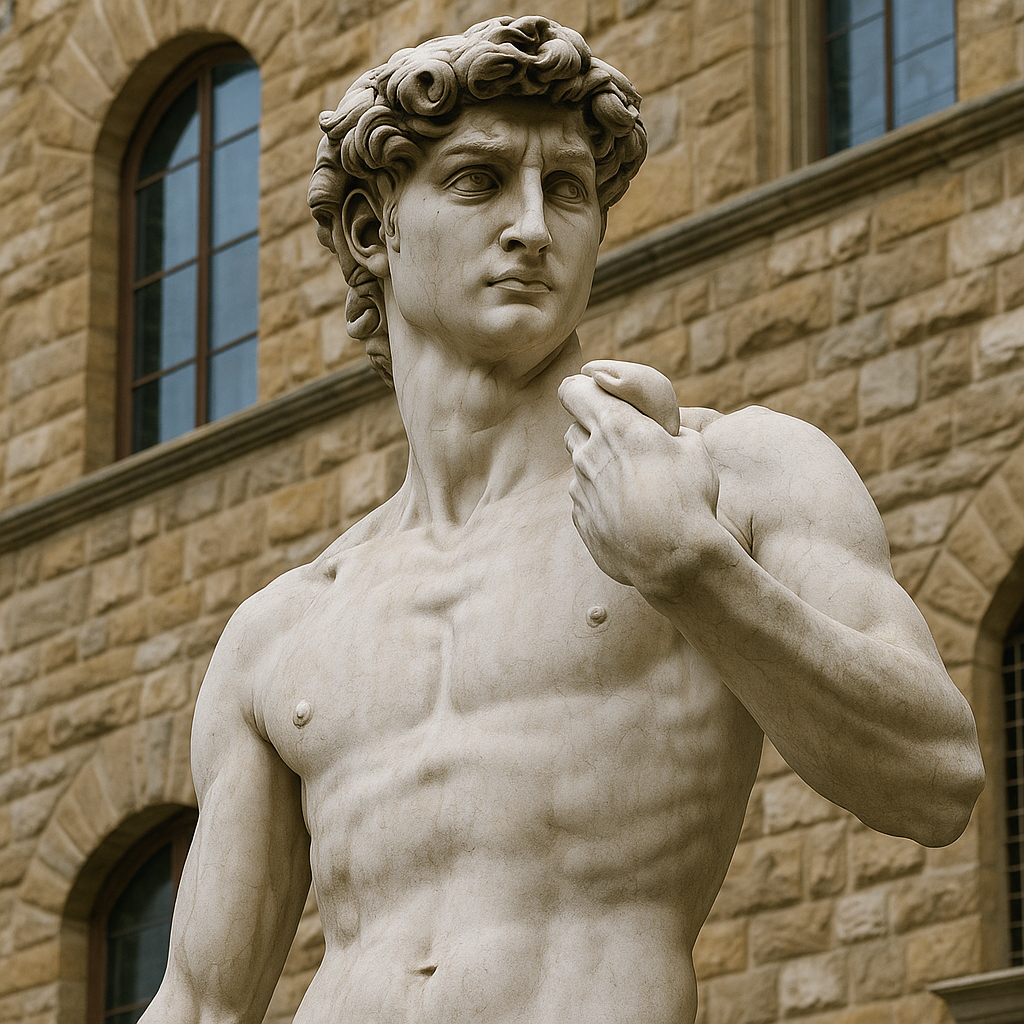

盛期ルネサンスは、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロという「三大巨匠」が活躍した時代です。レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』は、その謎めいた微笑みとスフマート(ぼかし)の技法で、見る者を惹きつけます。ミケランジェロの『ダビデ像』は、完璧な肉体美と精神性を兼ね備え、人間の尊厳を力強く表現しています。また、ヴァチカン宮殿の「署名の間」に描かれたラファエロの『アテネの学堂』は、古代の哲学者たちが一堂に会する様子を描き、ルネサンスの知的な探求心を象徴しています。

これらのルネサンス美術の傑作は、フィレンツェのウフィツィ美術館、ローマのバチカン美術館、パリのルーブル美術館などで鑑賞することができます。駐在中にこれらの都市を訪れる際は、ぜひルネサンスの息吹を感じてみてください。

バロック・ロココ:感情と装飾の饗宴

17世紀から18世紀にかけて、ルネサンスの均衡と調和に代わり、より劇的で感情豊かな表現が求められるようになりました。これがバロック美術であり、その後に続くロココ美術へと発展していきます。

バロック美術は、カトリック教会の対抗宗教改革の動きと、絶対王政の権威を示すために発展しました。光と影の強いコントラスト(キアロスクーロ)、劇的な構図、動きのある表現が特徴です。オランダの画家ヨハネス・フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』は、その神秘的な眼差しと光の表現で、見る者を惹きつけます。また、レンブラント・ファン・レインの『夜警』は、集団肖像画でありながら、劇的な光の演出と躍動感あふれる人物配置で、バロック絵画の傑作とされています。フランドルのピーテル・パウル・ルーベンスは、豊満な肉体とダイナミックな構図で、神話や宗教画に生命を吹き込みました。

ロココ美術は、18世紀のフランスでバロック美術から派生し、より優雅で繊細、そして享楽的な美を追求しました。宮廷貴族のサロン文化を背景に、軽やかで装飾的な曲線、パステルカラーが多用され、恋愛や牧歌的な情景が描かれました。ジャン・オノレ・フラゴナールの『ぶらんこ』は、ロココ美術の典型的な作品で、遊び心と官能性が表現されています。

これらのバロック・ロココ美術の作品は、アムステルダム国立美術館、マウリッツハイス美術館(ハーグ)、ルーブル美術館などで鑑賞できます。特にオランダやベルギーに駐在されている方は、身近な美術館でこれらの名作に出会えるでしょう。

近代美術:変革の時代と新たな表現

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、産業革命や社会の変化を背景に、美術の世界でも大きな変革が起こりました。伝統的なアカデミズムに反発し、画家たちは新たな表現方法を模索し始めます。

印象派は、光の移ろいや色彩の変化を捉え、瞬間の印象を描き出そうとしました。クロード・モネの『印象、日の出』は、その名の通り印象派の語源となった作品であり、刻々と変化する光の表現が特徴です。エドガー・ドガはバレエダンサーの動きを捉え、ピエール=オーギュスト・ルノワールは柔らかな筆致で人々の日常を描きました。

ポスト印象派は、印象派の技法を受け継ぎつつも、より個性的で内面的な表現を追求しました。フィンセント・ファン・ゴッホの『星月夜』は、激しい筆致と鮮やかな色彩で、彼の内なる感情を表現した傑作です。ポール・セザンヌは、自然を幾何学的な形に還元しようと試み、後のキュビスムに影響を与えました。ポール・ゴーギャンは、タヒチの原住民の生活を描き、プリミティヴィズムの先駆けとなりました。

20世紀に入ると、美術はさらに多様化します。パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって生み出されたキュビスムは、対象を複数の視点から捉え、平面上に再構成する革新的な表現でした。ピカソの『ゲルニカ』は、戦争の悲劇を告発する強烈なメッセージを持つ作品として知られています。

これらの近代美術の作品は、パリのオルセー美術館、ニューヨーク近代美術館(MoMA)、アムステルダムのゴッホ美術館などで鑑賞できます。特にオルセー美術館は、印象派・ポスト印象派の宝庫として有名です。

現代美術:多様性の時代へ

20世紀半ば以降、美術はさらに多様な表現へと展開し、現代美術の時代へと突入します。既成概念を打ち破り、社会や文化、そして人間の存在そのものに問いかける作品が数多く生まれました。

抽象表現主義は、第二次世界大戦後のアメリカで隆盛を極め、感情や内面を抽象的な形で表現しました。ジャクソン・ポロックのドリッピング(絵の具を垂らす)技法は、絵画制作のプロセスそのものを作品とするものでした。

ポップアートは、1950年代後半から60年代にかけて、大衆文化や消費社会をテーマに登場しました。アンディ・ウォーホルの『キャンベルのスープ缶』は、日常的な商品をアートとして提示し、芸術と生活の境界線を曖昧にしました。

ロイ・リキテンスタインは、漫画のコマを拡大したような作品で、ポップアートの代表的な画家として知られています。

コンセプチュアル・アートは、作品のアイデアや概念そのものを重視し、物質的な形態よりも思考のプロセスを重視しました。また、ミニマリズムは、装飾を排し、最小限の要素で構成された作品を通じて、鑑賞者に純粋な体験を促しました。

現代美術は、絵画や彫刻だけでなく、インスタレーション、パフォーマンス、ビデオアートなど、その表現形式も多岐にわたります。欧州では、パリのポンピドゥー・センターやロンドンのテート・モダンなどが現代美術の主要な拠点となっています。これらの美術館では、常に新しい表現が生まれ、鑑賞者に刺激を与え続けています。

3. 欧州主要美術館と必見作品ガイド【駐在員向け】

欧州には世界的に有名な美術館が数多く存在し、それぞれが独自のコレクションと魅力を放っています。駐在中にぜひ訪れてほしい主要な美術館と、そこで必見の作品をご紹介します。

ルーブル美術館(パリ)

概要: 世界最大級の美術館であり、パリの中心部に位置するルーブル美術館は、かつて宮殿として使用されていました。古代文明から19世紀半ばまでの膨大なコレクションを誇り、年間を通して世界中から多くの観光客が訪れます。

必見作品:

- 『モナ・リザ』 (レオナルド・ダ・ヴィンチ): 言わずと知れたルネサンスの傑作。その神秘的な微笑みは、多くの人々を魅了し続けています。

- 『ミロのヴィーナス』: 古代ギリシャ彫刻の最高傑作の一つ。失われた両腕が、かえって想像力を掻き立てます。

- 『サモトラケのニケ』: 勝利の女神ニケを表現したヘレニズム期の彫刻。その躍動感あふれる姿は、見る者を圧倒します。

駐在員向け予約のコツ: ルーブル美術館は非常に人気が高く、特にハイシーズンは入場に長蛇の列ができます。スムーズに入場するためには、事前のオンライン予約が必須です。公式サイトでの予約が難しい場合でも、Get Your GuideやTiqetsなどの旅行代理店経由で予約できる場合があります。これらのサービスは、多少手数料がかかるものの、確実に入場できる安心感があります。また、朝一番の開館時間に合わせて訪れるか、閉館間際を狙うと比較的空いていることが多いです。

オルセー美術館(パリ)

概要: セーヌ川沿いに位置するオルセー美術館は、かつては駅舎として利用されていました。その美しい建築もさることながら、19世紀半ばから20世紀初頭にかけての印象派、ポスト印象派のコレクションが世界的に有名です。鉄道駅の面影を残す大時計は、美術館のシンボルとなっています。

必見作品:

- 印象派コレクション: モネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンなど、印象派・ポスト印象派の巨匠たちの作品が多数展示されています。特にモネの『睡蓮』シリーズや、ルノワールの『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』は必見です。

- 元駅舎の魅力: 広々とした空間に自然光が差し込む展示室は、作品をより魅力的に見せてくれます。大時計の裏側からは、セーヌ川やルーブル美術館を一望できる絶景が広がります。

アムステルダム国立美術館(アムステルダム)

概要: オランダの首都アムステルダムに位置するアムステルダム国立美術館は、オランダ黄金時代の絵画コレクションで世界的に知られています。特にレンブラント、フェルメール、フランス・ハルスといった巨匠たちの作品は必見です。美しいゴシック様式の建物自体も見どころの一つです。

必見作品:

- 『夜警』 (レンブラント・ファン・レイン): レンブラントの代表作であり、オランダ黄金時代を象徴する集団肖像画。その圧倒的なスケールと光と影の表現は、見る者を惹きつけます。

- フェルメール作品: 『牛乳を注ぐ女』など、フェルメールの静謐で光に満ちた作品群は、日常の一瞬を永遠に変える力を持っています。

- ドールハウス: 17世紀から18世紀にかけての裕福な市民の生活を垣間見ることができる精巧なドールハウスも人気です。

周辺情報: 美術館周辺には、ゴッホ美術館やアムステルダム市立美術館など、他にも魅力的な美術館が点在しており、アート好きにはたまらないエリアです。運河クルーズと組み合わせて楽しむのもおすすめです。

プラド美術館(マドリード)

概要: スペインの首都マドリードにあるプラド美術館は、世界有数の絵画コレクションを誇り、特にスペイン絵画の宝庫として知られています。ゴヤ、ベラスケス、エル・グレコといったスペインの巨匠たちの作品を中心に、フランドル絵画やイタリア絵画も充実しています。

必見作品:

- 『ラス・メニーナス(女官たち)』 (ディエゴ・ベラスケス): ベラスケスの最高傑作と称される作品。複雑な構図と光の表現が特徴で、絵画の歴史において重要な位置を占めています。

- 『1808年5月3日、プリンシペ・ピオの丘での銃殺』 (フランシスコ・デ・ゴヤ): ナポレオン軍による市民の虐殺を描いた作品。戦争の悲惨さと人間の尊厳を力強く訴えかけます。

- エル・グレコ作品: 独特の細長い人物像と神秘的な色彩で知られるエル・グレコの作品群は、プラド美術館の大きな見どころの一つです。

スペイン美術の宝庫: スペインに駐在されている方にとっては、自国の美術の深淵に触れる絶好の機会となるでしょう。スペインの歴史や文化を理解する上でも、プラド美術館は欠かせない存在です。

ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

概要: イタリアのフィレンツェに位置するウフィツィ美術館は、ルネサンス美術の宝庫として世界的に有名です。メディチ家が収集した膨大なコレクションを基盤とし、ボッティチェッリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロといったルネサンスの巨匠たちの作品を間近で鑑賞できます。

必見作品:

- 『ヴィーナスの誕生』 (サンドロ・ボッティチェッリ): ルネサンス絵画の象徴ともいえる作品。神話の世界を優雅な曲線と繊細な色彩で表現しています。

- 『プリマヴェーラ(春)』 (サンドロ・ボッティチェッリ): 『ヴィーナスの誕生』と並ぶボッティチェッリの代表作。春の訪れを祝う女神たちと花々が描かれています。

- レオナルド・ダ・ヴィンチ作品: 『受胎告知』など、若き日のレオナルドの才能が光る作品群を鑑賞できます。

ルネサンス美術の中心地: フィレンツェはルネサンス発祥の地であり、街全体が美術館のような魅力を持っています。ウフィツィ美術館を訪れることで、ルネサンス美術の真髄に触れ、その歴史的背景や哲学を深く理解することができるでしょう。イタリアに駐在されている方や、イタリア旅行を計画されている方には特におすすめの美術館です。

4. 子連れで楽しむ欧州美術館!駐在員パパ・ママのための実践ガイド

「美術館は静かに鑑賞する場所だから、子供を連れて行くのは難しい…」そう思っていませんか?欧州の美術館は、意外にも子連れフレンドリーな場所が多く、工夫次第で家族みんなでアートを楽しむことができます。駐在員パパ・ママのために、実践的なヒントをご紹介します。

子供向けプログラムの活用

多くの欧州の主要美術館では、子供向けの教育プログラムやワークショップが充実しています。これらは、子供たちがアートに親しみ、楽しみながら学べるように工夫されています。

- ファミリー向けイベント: 週末や長期休暇中に開催される、家族で参加できる特別イベントやガイドツアー。

- ワークショップ: 絵画や彫刻、工作などを通じて、子供たちが実際に手を動かしてアートを体験できるプログラム。

- オーディオガイド: 子供向けに分かりやすく解説されたオーディオガイドを提供している美術館もあります。物語形式で作品の背景を説明してくれるものもあり、子供の興味を引きつけます。

事前に美術館のウェブサイトで「Family」「Children」「Kids」などのキーワードで検索し、利用可能なプログラムを確認しましょう。予約が必要な場合も多いので、早めのチェックがおすすめです。

飽きさせない工夫と準備

子供が美術館で飽きてしまわないように、いくつかの工夫と準備をしておきましょう。

- 事前学習: 訪問する美術館や作品について、絵本や動画で事前に予習しておくと、子供の興味が深まります。「この絵、知ってる!」という発見は、子供にとって大きな喜びになります。

- 鑑賞時間の調整: 子供の集中力は長く続きません。無理に全てを見ようとせず、短時間でポイントを絞って鑑賞しましょう。1回の訪問で見る作品数を限定したり、途中で休憩を挟んだりするのも効果的です。

- 休憩場所の確保: 美術館内にはカフェや休憩スペースがあることが多いです。疲れたら無理せず休憩を取り、気分転換をしましょう。

- おやつ・飲み物: 小腹が空いた時や喉が渇いた時のために、軽食や飲み物を持参すると安心です(ただし、展示室内での飲食は禁止されている場合が多いので注意)。

- 「宝探し」ゲーム: 特定の作品やモチーフを探す「宝探し」のようなゲームを取り入れると、子供は楽しみながら作品に集中できます。

費用と予約のヒント

欧州の美術館は、家族連れに優しい料金設定をしている場合があります。

- 家族割引・無料デー: 多くの美術館では、子供料金が設定されていたり、特定の年齢以下の子供は無料だったりします。また、月に一度の無料開放日や、特定の時間帯が無料になる美術館もあります。

- オンライン事前予約: ルーブル美術館の項でも触れましたが、主要な美術館ではオンラインでの事前予約が必須、または強く推奨されています。特に子連れの場合、現地でのチケット購入の列に並ぶのは大きな負担です。Get Your GuideやTiqetsなどのオンラインチケットサイトを利用すると、言語の壁なくスムーズに予約が可能です。

- 年間パスポート: 長期滞在の駐在員であれば、年間パスポートの購入も検討しましょう。複数回訪問する予定がある場合、非常にお得になります。

体験談:我が家の子連れ美術館奮闘記

我が家も欧州駐在中に、子供たち(当時5歳と7歳)を連れてパリのルーブル美術館を訪れました。事前に子供向けの絵本で『モナ・リザ』やエジプトのミイラについて予習し、「本物を見に行こう!」と誘いました。当日は、朝一番の開館と同時に美術館へ。まずは子供たちが興味を持つであろうエジプト美術のエリアへ直行し、ミイラや巨大な彫刻に目を輝かせていました。モナ・リザの前では、その小ささと多くの人だかりに驚きつつも、「本当に笑ってるみたい!」と感動していました。

途中で飽きてしまった時には、美術館内のカフェで休憩し、持参したおやつでエネルギーチャージ。そして、広大なルーブル宮殿の中庭で走り回って気分転換をしました。結局、全ての作品を見ることはできませんでしたが、子供たちが「また行きたい!」と言ってくれたことが何よりの収穫でした。美術鑑賞は、子供たちの好奇心を刺激し、五感をフル活用する素晴らしい体験になります。少しの準備と工夫で、家族にとって忘れられない思い出を作ることができるでしょう。

5. 美術鑑賞をさらに深める!駐在員向けアフィリエイト活用術

欧州での美術鑑賞は、単に美術館を訪れるだけでなく、関連サービスを上手に活用することで、さらに深く、そしてお得に楽しむことができます。ここでは、駐在員の皆様におすすめのアフィリエイト活用術をご紹介します。

オンラインチケット・ツアー予約でスマートに鑑賞

主要な美術館では、オンラインでの事前予約が必須、または強く推奨されています。特に人気のある美術館では、当日券の入手が困難な場合も少なくありません。オンラインチケットサイトを利用すれば、言語の壁を気にせず、自宅や移動中に簡単に予約が完了します。また、ガイド付きツアーを予約すれば、作品の背景や歴史についてより深く学ぶことができ、鑑賞体験が格段に向上します。

- Get Your Guide: 世界中の観光アクティビティやツアー、美術館のチケットなどを提供する大手プラットフォーム。日本語での予約も可能で、キャンセルポリシーも柔軟な場合が多いです。

- Tiqets: 美術館やアトラクションのモバイルチケットに特化したサービス。直前予約にも対応しており、入場時にスマートフォンでチケットを提示するだけでスムーズに入場できます。

これらのサイトを比較検討し、ご自身の旅行計画や予算に合ったものを選びましょう。

| サービス名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| Get Your Guide | 世界中の幅広いアクティビティ、ツアー、チケットを提供。日本語対応。 | 選択肢が豊富、キャンセルポリシーが柔軟、レビューを参考にできる。 | 公式サイトより価格が高い場合がある、ツアーによっては英語ガイドのみ。 |

| Tiqets | モバイルチケットに特化。直前予約に強い。 | スマートフォンで簡単入場、直前でも予約しやすい、日本語対応。 | Get Your Guideより選択肢が少ない場合がある、手数料がかかる場合がある。 |

美術関連書籍・図録で知識を深める

美術館で感動した作品について、さらに深く知りたいと思ったら、関連書籍や図録が役立ちます。作品が生まれた時代背景、画家の生涯、制作秘話などを知ることで、鑑賞の視点が広がり、より一層アートを楽しむことができます。Amazonなどのオンラインストアで、日本語の美術史解説書や、特定の画家の作品集などを探してみましょう。子供向けの美術入門書も豊富にありますので、家族での学習にも最適です。

オンライン美術講座で体系的に学ぶ

「もっと体系的に西洋美術史を学びたいけれど、忙しくてスクールに通う時間がない…」という駐在員の方には、オンライン美術講座がおすすめです。CourseraやUdemyといったオンライン学習プラットフォームでは、世界の一流大学や専門家が提供する美術史の講座を、自宅で好きな時間に受講できます。基礎から応用まで、自分のペースで深く学ぶことができるため、欧州での美術鑑賞がより有意義なものになるでしょう。

海外旅行保険で安心して旅を楽しむ

欧州各地の美術館巡りや旅行には、万が一に備えて海外旅行保険への加入が不可欠です。急な病気や怪我、盗難、フライトの遅延など、海外では予期せぬトラブルが発生する可能性があります。充実した補償内容の保険に加入しておくことで、安心して美術鑑賞の旅を楽しむことができます。駐在員向けの保険や、家族全員をカバーできるプランなど、ご自身の状況に合った保険を選びましょう。

6. まとめ:欧州駐在生活をアートで豊かに

欧州での駐在生活は、ビジネスの成功だけでなく、家族との豊かな経験を築く絶好の機会です。特に、世界に誇る美術作品に触れることは、単なる観光を超え、知的好奇心を刺激し、感性を磨き、異文化理解を深める貴重な体験となります。子供たちにとっても、本物の芸術に触れることで、国際的な視野と豊かな心を育むことができるでしょう。

本記事では、西洋美術史の流れに沿って有名作品をご紹介し、主要な美術館の必見ポイント、そして子連れで美術館を楽しむための実践的なヒントをお伝えしました。また、オンラインチケットや美術関連書籍、オンライン講座などを活用することで、美術鑑賞をさらに深く、そしてスマートに楽しむ方法もご紹介しました。

欧州駐在という限られた期間だからこそ、ぜひ家族みんなで美術館に足を運び、人類が築き上げてきた素晴らしい芸術の数々に触れてみてください。きっと、あなたの駐在生活はより一層彩り豊かになり、家族の心に深く刻まれるかけがえのない思い出となるはずです。アートがもたらす感動と学びを通じて、充実した欧州駐在ライフを送りましょう!

ましょう!

コメント