はじめに

海外駐在員の皆さん、日々の業務お疲れ様です。異文化の中でビジネスを推進する中で、ふと「うちの会社の内部統制、これで大丈夫かな?」と不安に感じたことはありませんか?

近年、海外子会社における不正リスクは増大の一途を辿り、本社からのガバナンス強化の要請も厳しくなっています。実際に、海外子会社での不正が発覚し、企業の信頼が失墜するケースも後を絶ちません。例えば、経費の不正請求、在庫の横領、情報漏洩など、その手口は巧妙化しています。

しかし、ご安心ください。本記事では、駐在員の皆さんが直面する内部統制の課題を解決し、効果的な規程・マニュアル整備と不正対策のポイントを、プロブロガーの視点から分かりやすく解説します。この記事を読めば、漠然とした不安が解消され、安心して業務に集中できるようになるでしょう。さらに、適切な内部統制は業務効率化にも繋がり、皆さんのキャリアアップにも貢献するはずです。

本記事では、海外子会社でなぜ内部統制が重要なのかという基礎から、具体的な規程・マニュアルの種類と作成ポイント、そして駐在員がリードすべき不正対策と内部監査の進め方まで、網羅的に解説します。さあ、一緒に海外子会社の内部統制を強化し、より盤石なビジネス基盤を築きましょう!

目次

- 海外子会社でなぜ内部統制が重要なのか?駐在員が知るべきリスク

- これだけは押さえたい!内部統制規程・マニュアルの種類と役割

- 【実践編】効果的な規程・マニュアル作成の7つのポイント

- 駐在員がリードする!海外子会社における不正対策と内部監査の進め方

- ケーススタディ:成功事例と失敗事例から学ぶ内部統制

- まとめ:駐在員が海外子会社の内部統制を強化し、安心して業務に集中するために

海外子会社でなぜ内部統制が重要なのか?駐在員が知るべきリスク

海外子会社における内部統制は、本社とは異なる特有のリスクに晒されています。駐在員の皆さんは、これらのリスクを正確に理解し、適切な対策を講じる必要があります。

海外子会社特有のリスク

- 文化・商習慣の違い: 現地の文化や商習慣が日本の常識と異なるため、意図せず不正行為に繋がるケースがあります。例えば、贈収賄に関する認識の違いなどが挙げられます。

- 言語の壁: コミュニケーションが円滑に進まないことで、業務指示が正確に伝わらなかったり、問題が早期に発見できなかったりするリスクがあります。

- 法規制の違い: 各国の法規制は複雑で多岐にわたります。日本の法律だけを遵守していれば良いというわけではなく、現地の法律に準拠した内部統制が必要です。

- 距離による監視の難しさ: 本社から物理的に離れているため、日々の業務を細かく監視することが困難です。これにより、不正行為が発覚しにくくなる傾向があります。

- 人材の流動性: 現地社員の離職率が高い場合、業務の引き継ぎが不十分になったり、ノウハウが蓄積されにくくなったりすることで、内部統制が弱体化する可能性があります。

不正事例の紹介

残念ながら、海外子会社における不正事例は枚挙にいとまがありません。過去には、以下のような事例が報道されています。

- 経費の不正請求: 現地社員による架空の出張費や交際費の請求。

- 在庫の横領: 倉庫担当者による商品の持ち出しや転売。

- 情報漏洩: 機密情報の不正持ち出しや競合他社への漏洩。

- 売上金の着服: 営業担当者による売上金の私的流用。

これらの事例は、企業の財務状況に悪影響を与えるだけでなく、ブランドイメージの失墜や法的責任を問われる可能性もあります。駐在員の皆さんは、これらのリスクを他人事と捉えず、自社でも起こりうると認識することが重要です。

駐在員の役割と責任

海外子会社における内部統制において、駐在員は非常に重要な役割を担っています。本社と現地をつなぐ架け橋として、以下の責任を果たす必要があります。

- 本社方針の現地への浸透: 本社の内部統制方針を現地社員に正確に伝え、理解を促す。

- 現地の実情把握: 現地のビジネス環境や文化を理解し、それに合わせた内部統制の仕組みを構築する。

- リスクの早期発見と対応: 日々の業務の中でリスクの兆候を察知し、早期に対応する。

- 内部統制の運用状況の監視: 規程やマニュアルが適切に運用されているかを定期的に確認する。

これだけは押さえたい!内部統制規程・マニュアルの種類と役割

内部統制を効果的に機能させるためには、適切な規程とマニュアルの整備が不可欠です。ここでは、特に重要な規程の種類とその役割、そして規程とマニュアルの違いについて解説します。

主要な規程の種類

海外子会社で整備すべき主要な規程は以下の通りです。

- コンプライアンス規程: 法令遵守、企業倫理、社会規範の尊重など、企業活動における基本的な行動規範を定めます。贈収賄防止規程などもこれに含まれます。

- リスク管理規程: 事業活動における様々なリスク(財務リスク、オペレーショナルリスク、戦略リスクなど)を特定し、評価、対応するための枠組みを定めます。

- 情報セキュリティ規程: 企業の情報資産を保護するためのルールを定めます。情報へのアクセス制限、パスワード管理、情報漏洩時の対応などが含まれます。

- 経理規程・購買規程: 経費精算、売上計上、資産管理、購買プロセスなど、財務・会計に関する業務の手順とルールを定めます。不正会計や不正購買を防ぐ上で非常に重要です。

- 業務分掌規程・職務権限規程: 各部署や個人の業務範囲、責任、権限を明確に定めます。これにより、職務の重複や漏れを防ぎ、不正の発生を抑制します。

各規程の役割と重要性

これらの規程は、それぞれが独立して機能するだけでなく、相互に連携し合うことで、企業全体の内部統制を強化します。例えば、経理規程で定められた購買プロセスは、リスク管理規程における不正リスクの低減に貢献し、コンプライアンス規程の遵守にも繋がります。

マニュアルとの違いと連携

規程とマニュアルは混同されがちですが、それぞれ異なる役割を持っています。

- 規程: 企業活動における基本的な方針やルール、行動規範を定めたものです。「何をすべきか」「何をしてはいけないか」といった、大枠の方向性を示します。

- マニュアル: 規程で定められたルールを具体的に実行するための手順や方法を詳細に記述したものです。「どのようにすべきか」といった、具体的な業務フローを示します。

例えば、経理規程で「経費精算は承認を得て行うこと」と定められている場合、経費精算マニュアルでは「経費精算書の作成方法」「申請から承認までの具体的なフロー」「領収書の添付方法」などが詳細に記述されます。規程とマニュアルが連携することで、社員は迷うことなく業務を遂行でき、内部統制がより実効性の高いものとなります。

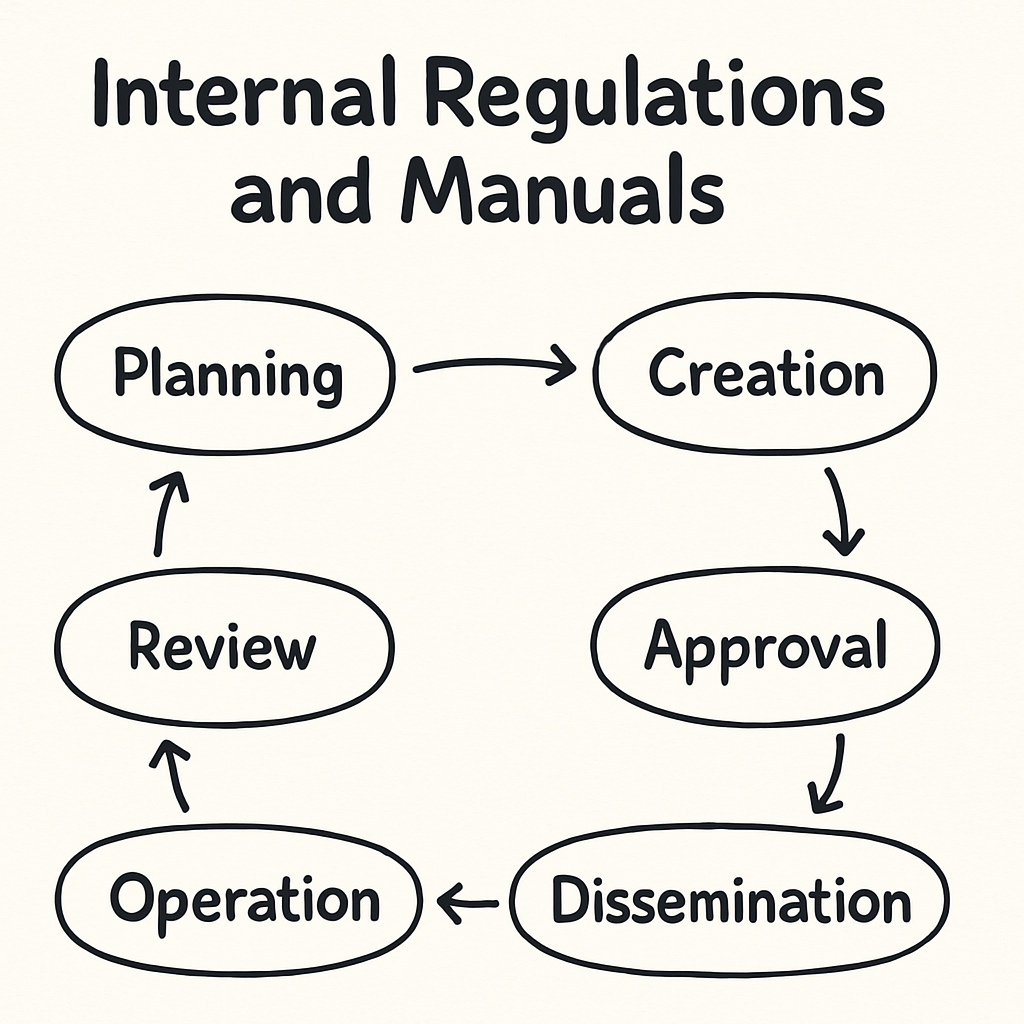

【実践編】効果的な規程・マニュアル作成の7つのポイント

せっかく規程やマニュアルを作成しても、それが形骸化してしまっては意味がありません。ここでは、海外子会社で効果的な規程・マニュアルを作成し、運用するための7つのポイントを解説します。

ポイント1: 現地の実情に合わせたカスタマイズ

本社の規程をそのまま海外子会社に適用するのは危険です。現地の法規制、文化、商習慣、そしてビジネスモデルに合わせて、規程やマニュアルをカスタマイズする必要があります。例えば、現地の労働法規に合わせた就業規則の作成や、現地の商習慣に合わせた契約書ひな形の整備などが挙げられます。

ポイント2: 従業員の理解と浸透

規程やマニュアルは、作成するだけでなく、現地従業員に理解され、日々の業務に浸透させることが重要です。以下の工夫を凝らしましょう。

- 多言語対応: 現地語に翻訳し、必要に応じて日本語版も用意する。

- 研修の実施: 定期的に研修会を開催し、規程の内容や重要性を説明する。質疑応答の時間を設け、疑問点を解消する。

- 分かりやすい説明: 専門用語を避け、図やイラストを多用するなど、視覚的に分かりやすい資料を作成する。

ポイント3: 定期的な見直しと更新

法改正や事業環境の変化は常に起こりえます。規程やマニュアルは一度作成したら終わりではなく、定期的に見直し、必要に応じて更新することが不可欠です。少なくとも年に一度は全体を見直し、大きな変更があった場合は速やかに改訂しましょう。

ポイント4: 責任者の明確化

各規程やマニュアルの作成、運用、見直しにおける責任者を明確にしましょう。これにより、責任の所在がはっきりし、スムーズな運用が可能になります。例えば、コンプライアンス規程は法務部門、経理規程は経理部門が主担当となるでしょう。

ポイント5: アクセシビリティの確保

規程やマニュアルは、必要な時に誰もがすぐにアクセスできる環境に置かれている必要があります。社内ポータルサイト、クラウドストレージ、共有サーバーなどを活用し、検索しやすいように整理しましょう。

ポイント6: 簡潔で分かりやすい記述

長文で複雑な規程やマニュアルは、読まれません。簡潔で分かりやすい言葉で記述し、箇条書きや表、図などを効果的に活用して、視覚的な分かりやすさも追求しましょう。

ポイント7: 継続的な改善サイクル

規程やマニュアルの運用状況を定期的にモニタリングし、課題があれば改善していくPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回すことが重要です。従業員からのフィードバックを積極的に取り入れ、より実効性の高いものへと改善していきましょう。

駐在員がリードする!海外子会社における不正対策と内部監査の進め方

海外子会社における不正は、企業の存続を脅かす重大なリスクです。駐在員は、不正対策の最前線に立ち、内部監査を効果的に活用することで、リスクを低減し、健全な企業運営を推進する役割を担います。

不正発生のメカニズム(不正のトライアングル)

不正は、以下の3つの要素が揃ったときに発生しやすいと言われています。これを「不正のトライアングル」と呼びます。

- 動機(Pressure): 経済的な困窮、ノルマ達成へのプレッシャー、個人的な欲望など、不正を行うきっかけとなる要因。

- 機会(Opportunity): 内部統制の不備、監視の甘さ、職務分掌の曖昧さなど、不正を実行できる状況。

- 正当化(Rationalization): 「これくらいなら大丈夫だろう」「会社のためだ」など、不正行為を自分の中で正当化する心理。

このトライアングルのいずれかの要素を取り除くことで、不正の発生を抑制することができます。特に「機会」をなくすための内部統制の強化が重要です。

具体的な不正対策

駐在員として、以下の具体的な不正対策を推進しましょう。

- 牽制機能の強化(職務分掌、相互チェック): 一つの業務を一人に任せきりにせず、複数の担当者で分担したり、相互にチェックする仕組みを導入したりすることで、不正の機会を減らします。

- 内部通報制度の整備と周知: 不正の早期発見には、内部通報制度が非常に有効です。匿名での通報を可能にするなど、通報しやすい環境を整備し、その存在を現地社員に周知徹底しましょう。

- IT統制の強化(アクセス制限、ログ監視): システムへのアクセス権限を適切に管理し、不必要なアクセスを制限します。また、システムログを定期的に監視することで、不審な動きを早期に発見できます。

- 定期的な内部監査の実施: 内部監査は、内部統制が適切に機能しているかを独立した立場で評価する重要な機能です。定期的に実施し、改善点を洗い出しましょう。

- 不正リスク評価の導入: どのような不正リスクが存在し、その発生可能性や影響度がどの程度かを定期的に評価することで、重点的に対策すべき領域を特定できます。

内部監査の進め方

駐在員が内部監査をリードする際の基本的な進め方は以下の通りです。

- 監査計画の策定: リスク評価に基づき、監査の対象範囲、目的、期間、担当者などを明確にした監査計画を策定します。特にリスクの高い領域に重点を置きましょう。

- 監査手続の実施: 規程やマニュアルの遵守状況、業務プロセスの適切性などを、文書レビュー、ヒアリング、実地調査などを通じて確認します。証拠を収集し、客観的な事実に基づいて評価します。

- 監査報告書の作成と改善提案: 監査結果をまとめた報告書を作成し、発見された問題点や改善提案を明確に記述します。具体的な改善策と期限を提示することが重要です。

- フォローアップ: 改善提案が適切に実施されているかを定期的に確認し、その効果を評価します。改善が不十分な場合は、再度指導を行います。

駐在員が内部監査で果たす役割

駐在員は、本社からの内部監査チームと現地社員の橋渡し役として、以下の役割を果たすことが期待されます。

- 本社との連携: 本社の監査方針や要求事項を現地に伝え、現地の状況を本社にフィードバックする。

- 現地従業員とのコミュニケーション: 現地社員の協力を得ながら、監査を円滑に進めるためのコミュニケーションを図る。

- 改善活動の推進: 監査で指摘された改善点を、現地で主体的に推進し、実行を促す。

ケーススタディ:成功事例と失敗事例から学ぶ内部統制

ここでは、海外子会社における内部統制の成功事例と失敗事例を具体的に見ていきましょう。これらの事例から、駐在員として何を学び、どのように活かすべきかを考察します。

成功事例:規程の現地化と継続的な研修で不正を撲滅

ある日系製造業のタイ子会社では、以前から経費の不正請求が頻発していました。駐在員Aさんは、着任後すぐにこの問題に着手。まず、本社の経費規程をタイの商習慣や法規制に合わせて徹底的に見直しました。特に、領収書の要件や承認フローを厳格化し、現地語での詳細なマニュアルを作成しました。

さらに、全社員を対象とした経費精算に関する研修を定期的に実施。単なる説明に留まらず、不正が会社に与える影響や、内部通報制度の活用方法についても丁寧に説明しました。その結果、不正請求は激減し、経費管理の透明性が大幅に向上しました。駐在員Aさんのリーダーシップと、現地の実情に合わせたきめ細やかな対応が成功の鍵となりました。

失敗事例:本社主導の画一的な統制で現地が疲弊

一方、ある日系商社の中国子会社では、本社が作成した規程をそのまま現地に適用しようとしました。中国の複雑な商習慣や法規制を考慮せず、日本のやり方を一方的に押し付けたため、現地社員からは「業務が非効率になる」「実情に合わない」といった不満が噴出しました。

結果として、規程は形骸化し、社員のモチベーションも低下。内部統制が機能しないまま、大規模な売掛金回収漏れが発生し、会社に大きな損失を与えてしまいました。この事例から、本社主導の画一的な統制ではなく、現地の状況を理解し、柔軟に対応することの重要性が浮き彫りになりました。

駐在員の体験談:私の内部統制奮闘記

これらの事例や体験談からわかるように、海外子会社の内部統制は一筋縄ではいきません。しかし、駐在員が主体的に動き、現地の実情に合わせた柔軟な対応をすることで、必ず成功に導くことができます。

まとめ:駐在員が海外子会社の内部統制を強化し、安心して業務に集中するために

本記事では、駐在員の皆さんが海外子会社の内部統制を強化するために必要な知識と実践的なポイントを解説しました。海外子会社特有のリスクを理解し、コンプライアンス規程、経理規程、情報セキュリティ規程などの主要な規程を整備すること。そして、それらを現地の実情に合わせてカスタマイズし、従業員への浸透を図り、定期的に見直すことが重要です。また、不正のトライアングルを理解し、牽制機能の強化、内部通報制度の整備、IT統制の強化、定期的な内部監査の実施といった具体的な不正対策を講じることで、不正リスクを大幅に低減できます。

内部統制は、決して「面倒なもの」ではありません。むしろ、健全な企業運営を支え、皆さんが安心して業務に集中できる環境を築くための「羅針盤」となるものです。駐在員の皆さんのリーダーシップと行動が、海外子会社の内部統制を盤石にし、ひいては会社の成長と発展に繋がります。

さあ、今日からあなたの会社でも、内部統制の強化に取り組んでみませんか?

行動喚起

- まずは自社の規程・マニュアルを見直してみましょう: 本記事で紹介したポイントを参考に、現状の規程やマニュアルに不足がないか、現地の実情に合っているかを確認してみてください。

- 不正対策は今日から始められます: 小さなことからでも構いません。例えば、職務分掌の再確認や、内部通報制度の周知徹底など、できることから着手しましょう。

コメント