はじめに:OECDはあなたの「より良い暮らし」と直結している

海外駐在員としてグローバルな舞台で活躍されている皆さん、「OECD(経済協力開発機構)」と聞いて、どんなイメージをお持ちでしょうか?

「パリに本部がある国際機関?」「PISA(国際学力調査)のニュースで聞くくらい?」

多くの方が、OECDを世界経済や国際政治のニュースで目にする、少し遠い存在だと感じているかもしれません。しかし、実はこのOECDの活動こそが、駐在員であるあなたの家庭の「より良い暮らし」、特に子どもの教育戦略や海外での資産運用に、驚くほど深く関わっているのです。

OECDが提唱する政策や国際基準は、各国の教育制度の方向性を決め、さらには国際的な税制ルールを通じて、あなたの海外資産の管理方法にまで影響を及ぼします。

この記事では、経験豊富なプロブロガーの視点から、OECDの基本から、駐在員家庭が活用すべき教育データ、そして見落としがちな資産運用への影響まで、客観的で論理的、かつユーモラスで読みやすいトーンで徹底解説します。この記事を読めば、OECDの最新動向を「グローバルな親」としての戦略に活かすヒントが得られるはずです。

さあ、一緒にOECDへの理解を深め、あなたの駐在員生活をより豊かにする一歩を踏み出しましょう。

この記事を読むことで得られるメリット

- OECDの基本的な役割と、駐在員家庭への具体的な影響がわかる

- PISA調査の結果を、子どもの学校選びや教育戦略に活かす具体的な方法がわかる

- OECDが推進する国際税制(CRS、BEPSなど)が、海外での資産運用に与えるリスクと対策がわかる

記事目次

- 駐在員家庭の「より良い暮らし」を支えるOECDの基礎知識

- 子どもの教育に直結!OECDのPISA調査を読み解く

- OECDが提言する「グローバルな課題」と駐在員生活

- まとめ:OECDを知ることは「グローバルな親」としての戦略

1. 駐在員家庭の「より良い暮らし」を支えるOECDの基礎知識

OECDとは?「先進国クラブ」と呼ばれる理由とパリ本部の役割

OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)は、1961年に設立された国際機関で、現在38カ国が加盟しています [1]。その本部は、芸術と文化の都、フランスのパリにあります。

OECDが「先進国クラブ」と呼ばれるのは、設立当初、主に経済的に豊かな西側諸国で構成されていたためです。しかし、近年では韓国やメキシコ、コスタリカなど新興国も加盟し、その構成は多様化しています。

OECDの役割は、単なる経済協力にとどまりません。その活動の根幹にあるのは、「より良い暮らしのためのより良い政策(Better Policies for Better Lives)」という理念です。

OECDの活動目的

- 世界経済の発展

- 途上国の経済の健全な拡大

- 貿易の多角的・無差別な拡大

OECDは、経済、教育、環境、社会保障、税制など、幅広い分野で加盟国間の政策協調の場を提供し、相互審査(ピア・レビュー)を通じて、各国のベストプラクティスを共有し、国際的なスタンダードを形成しています [2]。

日本がOECDに加盟していることの意義(駐在員としてのメリット)

日本は1964年に21番目の加盟国として参加しました。このことは、駐在員である私たちにとって、間接的ですが大きなメリットをもたらしています。

それは、日本の政策や社会システムが、OECDという世界最高水準のシンクタンクの知見と相互審査によって常に磨かれているということです。例えば、日本の教育政策や税制の議論の裏側には、必ずOECDのデータや提言が存在します。

駐在員として海外で生活する際、日本の制度と現地の制度の違いに戸惑うことは多いでしょう。しかし、OECDという共通の土台があることで、私たちは「世界標準」という視点から、両国の制度を客観的に比較し、最適な選択をするための羅針盤を得ることができます。

2. 子どもの教育に直結!OECDのPISA調査を読み解く

駐在員家庭にとって、子どもの教育は最大の関心事の一つです。現地校、インターナショナルスクール、日本人学校、どの選択肢が最適か、常に頭を悩ませていることでしょう。ここで、OECDが実施するPISA(Programme for International Student Assessment:生徒の学習到達度調査)が重要な判断材料となります。

PISA(国際学力調査)とは?駐在員家庭の学校選びの羅針盤

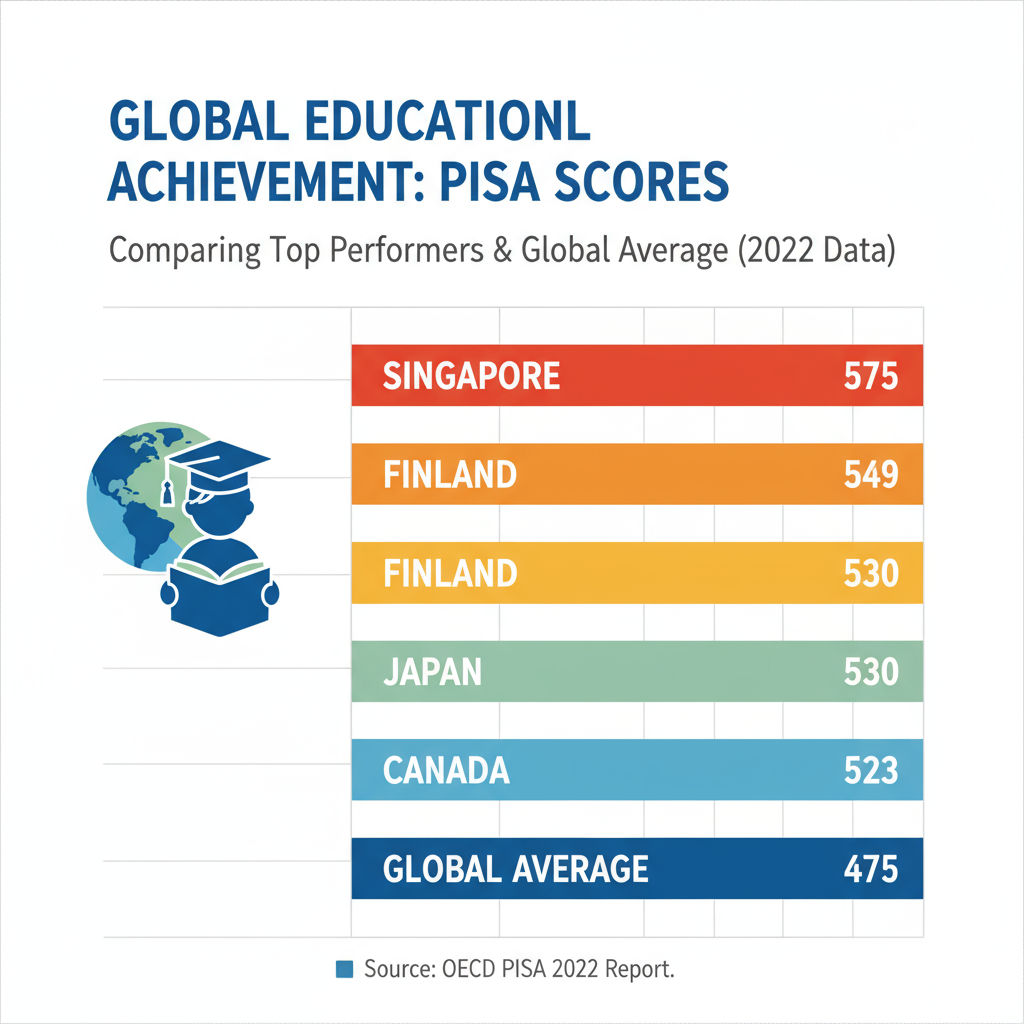

PISAは、15歳児を対象に、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について、3年ごとに実施される国際的な学力調査です [3]。

この調査の目的は、「学校で学んだ知識を実生活で活用できる能力(リテラシー)」を測ることにあります。つまり、単なる知識量ではなく、グローバル社会で生き抜くための「生きる力」を評価していると言えるでしょう。

PISAの結果は、各国の教育システムの強みと弱みを浮き彫りにします。駐在先の国のPISAランキングや、その国の教育レポート(OECD Education at a Glanceなど)をチェックすることは、学校選びの最も客観的なデータとなります。

PISAで見る「シンガポール教育」の強さの秘密と、駐在員家庭が考えるべきこと

PISA調査では、近年、シンガポールが常にトップクラスの成績を収めています。その背景には、OECDの提言も取り入れた、徹底した「未来志向の教育戦略」があります。

シンガポール教育の強さは、「学力」と「実用性」のバランスにあります。駐在員家庭がこのデータから学ぶべきは、「どの国の教育システムが、自分の子どもが将来活躍するグローバル社会で求められる能力を育むか」という視点です。

例えば、小学校低学年のお子様の場合、言語習得能力が高いため、PISAで高評価の国の現地校に飛び込ませることで、現地の子どもたちとの自然な交流を通じて、高いリテラシーを身につけるチャンスが得られます。一方で、中学生以上のお子様の場合は、学習内容の難易度や進路への影響を考慮し、現地校のカリキュラムが日本の高校・大学受験に対応できるかなど、より戦略的な検討が必要です [4]。

体験談:PISAの結果を参考に、現地校を選んだ駐在員パパ・ママの視点

私自身、駐在中に子どもの学校選びで悩んだ経験があります。

「現地校は英語(または現地語)の壁がある」「日本人学校は帰国後の安心感がある」

最終的に、私たちはPISAで常に上位にいる国の現地校を選びました。決め手は、「この国の教育は、OECDが推奨する『未来の社会で必要な能力』を育むことに特化している」という論理的な確信でした。

もちろん、最初の数ヶ月は親子で苦労しました。しかし、現地校の先生方が、「知識の詰め込みよりも、ディスカッションと問題解決能力」を重視する姿勢に触れ、子どもが自ら考える力を身につけていくのを目の当たりにしました。

五感を意識した描写で言えば、現地校の教室で、子どもたちが熱心に議論する熱気と、休み時間に飛び交う多国籍な言語の音は、日本人学校では得られない「グローバルな現場の空気」でした。

3. OECDが提言する「グローバルな課題」と駐在員生活

OECDの活動は教育だけではありません。国際的な税制や金融規制に関する提言は、高収入の駐在員家庭にとって、資産運用戦略を考える上で無視できない要素となっています。

OECDの「国際税制改革」が駐在員の資産運用に与える影響

近年、OECDは「税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクト」や「デジタル課税」、そして「共通報告基準(CRS)」といった国際的な税制改革を主導しています。これらは主に多国籍企業を対象としていますが、高収入の駐在員やその家族の資産運用にも間接的に大きな影響を与えます。

特に重要なのがCRS(Common Reporting Standard)です。これは、OECDが策定した国際的な金融口座情報の自動交換制度で、加盟国間で個人の金融口座情報が自動的に交換されます。

「海外に資産を隠す」ことが事実上不可能になったことを意味し、駐在員は赴任先の国だけでなく、日本の税制も考慮に入れた、より透明性の高い資産運用戦略が求められます。

比較表:駐在任期別(短期/長期)の資産運用戦略とOECD関連の税制リスク比較

駐在員の資産運用は、任期によって戦略が大きく異なります。OECDの動向を踏まえ、あなたの家庭の戦略をチェックしてみましょう。

| 項目 | 短期駐在(~3年) | 長期駐在(5年~) | OECD関連の税制リスク |

|---|---|---|---|

| 資産運用の基本戦略 | 日本のNISA、iDeCoを維持しつつ、現地での生活資金を確保。帰国後の非課税枠を意識した運用。 | 現地での永住を見据えた資産形成(現地証券口座、不動産など)を検討。現地通貨での資産分散が重要。 | CRS(共通報告基準)による情報交換、出国税の適用可能性(特に長期の場合)。 |

| 教育戦略 | 帰国子女枠を意識した教育。日本人学校や補習校の活用。日本語能力の維持を重視。 | 現地での進学・就職を見据えた教育。現地校やインター校での適応とリテラシーを重視。 | PISAの結果を参考に、グローバルな視点での教育戦略を策定。 |

| 税制上の注意点 | 日本の非居住者となるタイミングと、所得税の課税範囲。二重課税の回避。 | 現地での税務申告義務、OECDのBEPSプロジェクトによる国際課税ルールの変更。 | 二重課税防止条約の確認、移転価格税制の個人への影響(稀だが留意)。 |

| 本記事の提言 | 帰国後の資産運用を見据えた「守り」の戦略。日本の制度を最大限活用。 | 現地での生活基盤を固めるための「攻め」の戦略。専門家への相談を推奨。 | OECDの最新動向を常にチェックし、専門家への相談を怠らないこと。 |

駐在員としての体験談:グローバルな視点を持つことの重要性

駐在員として、私たちは日本の常識だけでなく、現地の常識、そして「世界の常識」の3つの視点を持つ必要があります。

私が海外で資産運用を始めた際、日本の金融機関の担当者からは「海外の税制はわからない」と言われ、現地の担当者からは「日本の税制はわからない」と言われました。この板挟みを解消してくれたのが、OECDが提供する国際的な税制の枠組みでした。

OECDの文書を読むことで、「世界が目指している税制の方向性」が理解でき、どの専門家に相談すべきか、どの情報が信頼できるのかを判断する基準ができました。

OECDを知ることは、単なる知識ではなく、グローバルな環境で「豊かな生活」を送るための、最強の「論理的な武器」となるのです。

4. まとめ:OECDを知ることは「グローバルな親」としての戦略

この記事では、OECD(経済協力開発機構)が、駐在員家庭の「子どもの教育」と「資産運用」という二大テーマに、いかに深く関わっているかを解説しました。

重要なポイントの再確認

- OECDは「より良い暮らしのためのより良い政策」を掲げ、教育、税制など幅広い分野で国際基準を形成している。

- PISA調査は、駐在先の国の教育システムを客観的に評価する羅針盤であり、子どもの学校選びの重要な判断材料となる。

- OECDが主導するCRSなどの国際税制改革は、駐在員の資産運用に透明性を求め、より戦略的な対応が必要となっている。

読者への行動喚起

OECDの活動は、あなたの家庭の未来に直結しています。

- OECDの教育データをチェックする: 駐在先の国のPISAの結果や教育レポートを確認し、子どもの教育戦略を再検討してみましょう。

- 資産運用専門家への相談: OECDの国際税制に詳しい専門家(国際税務に強い税理士など)に相談し、あなたの資産運用が国際的なルールに適合しているかを確認しましょう。

OECDという「世界のシンクタンク」の知見を味方につけ、あなたの駐在員生活を、仕事面でも生活面でも、より豊かで確かなものにしてください。

引用・参考文献

[1] 経済協力開発機構(OECD)とは?簡単に解説!加盟国ランキングや正式名称の読み方・何してるのかを紹介 – Spaceship Earth

[2] 経済協力開発機構(OECD)の概要|外務省

[3] OECD生徒の学習到達度調査(PISA)|国立教育政策研究所

[4] 【2025年版ニューヨークの学校選び完全ガイド】駐在員家族のための現地校・インターナショナルスクール・日本人学校徹底比較 – Reinvent NY

コメント