はじめに

海外での駐在生活、お疲れ様です。仕事に子育てに、慣れない環境での生活は想像以上にエネルギーを使いますよね。

そんな忙しい日々の中で、ふと立ち止まり、家族や友人と過ごすひとときを豊かにしてくれるのがワインです。特に、駐在先がヨーロッパ圏でなくても、日本にいる時よりもずっと身近に、そして手頃な価格でフランスワインが手に入る環境にある方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざワインショップやスーパーの棚を前にすると、「種類が多すぎる」「ボルドーとブルゴーニュの違いって何?」「この格付けは何を意味しているの?」と、その奥深さに圧倒されてしまうのも事実です。急な来客や、一時帰国時のお土産選びで失敗したくないという不安もあるかもしれません。

ご安心ください。

この記事は、ワインの知識ゼロからでも、駐在員家庭の食卓を豊かにする一本を自信を持って選べるようになるための実践的なガイドです。経験豊富なプロブロガーである私が、駐在員というあなたの立場に寄り添い、フランスワインの産地と選び方を、客観的で論理的かつユーモラスなトーンで徹底的に解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたは以下のメリットを得られます。

•フランスワインの主要産地の特徴をざっくりと理解できる。

•家飲みやお土産など、シーンに合わせた選び方のコツがわかる。

•ワインの知識が、グローバルなビジネスシーンや現地での人間関係を円滑にする教養となる。

さあ、フランスワインという奥深い世界への扉を開き、あなたの駐在員生活をさらに豊かなものにしましょう。

目次

1.なぜ駐在員はフランスワインを知るべきか?

2.フランスワインの「6大産地」をざっくり理解する

3.駐在員家庭のための「失敗しない」フランスワインの選び方

4.競合記事との比較:本記事が駐在員に響く理由

5.まとめ:ワインは駐在員生活を豊かにする教養

1. なぜ駐在員はフランスワインを知るべきか?

「ワインなんて、ただの嗜好品でしょう?」と思うかもしれません。しかし、グローバルな環境で生活し、ビジネスを展開する駐在員にとって、ワインの知識は単なる趣味の範疇を超え、強力な教養となり得ます。

グローバルなビジネスシーンでのコミュニケーションツール

海外でのビジネスでは、会食やパーティーの機会が多くあります。その際、ワインは単なる飲み物ではなく、会話のきっかけや相手への敬意を示すツールとなります。

例えば、フランス人やヨーロッパ圏のビジネスパートナーとの会話で、彼らの故郷のワイン産地の話題に触れることができれば、一気に距離が縮まることがあります。これは、彼らの文化や歴史への理解を示すことになり、信頼関係の構築に繋がるのです。

「先日、ボルドーのサン・テミリオンのワインを飲んだのですが、あなたの故郷のワインも素晴らしいと聞きました。今度ぜひおすすめを教えてください。」

このような一言が、堅苦しい商談の空気を和ませ、円滑なコミュニケーションを生み出します。

現地生活を豊かにする「文化体験」

駐在員生活の醍醐味の一つは、現地の文化に触れることです。フランスワインは、その土地の気候、土壌、歴史、そして人々の情熱が詰まった「飲む文化遺産」と言えます。

週末に家族でスーパーやマルシェを訪れ、子供たちと一緒に産地やブドウの品種について話しながらワインを選ぶ。あるいは、休暇を利用してロワールやブルゴーニュのワイン街道を旅し、ブドウ畑や古城を巡る。

これは、子供たちにとっても、単なる観光ではなく、「食」を通じた生きた文化・歴史の学習となります。ワインを通じて、家族の思い出や会話が豊かになるのです。

体験談:駐在先でのワインにまつわる失敗談(そして成功談)

私が駐在を始めたばかりの頃、現地の同僚を自宅に招いた際、張り切って「有名なボルドーの赤」を出しました。しかし、その同僚はブルゴーニュ地方の出身で、ボルドーの力強い味わいよりも、繊細なブルゴーニュのピノ・ノワールを好む人でした。

その時は少し気まずい雰囲気になりましたが、後日、彼に「今度、あなたの故郷のワインを教えてほしい」と頼んだところ、彼は喜んで、コスパ抜群の家飲みワインを教えてくれました。

この経験から学んだのは、ワインの知識は、相手の好みや背景を理解するためのツールであり、完璧な知識よりも、相手への敬意と好奇心を持つことの方が大切だということです。

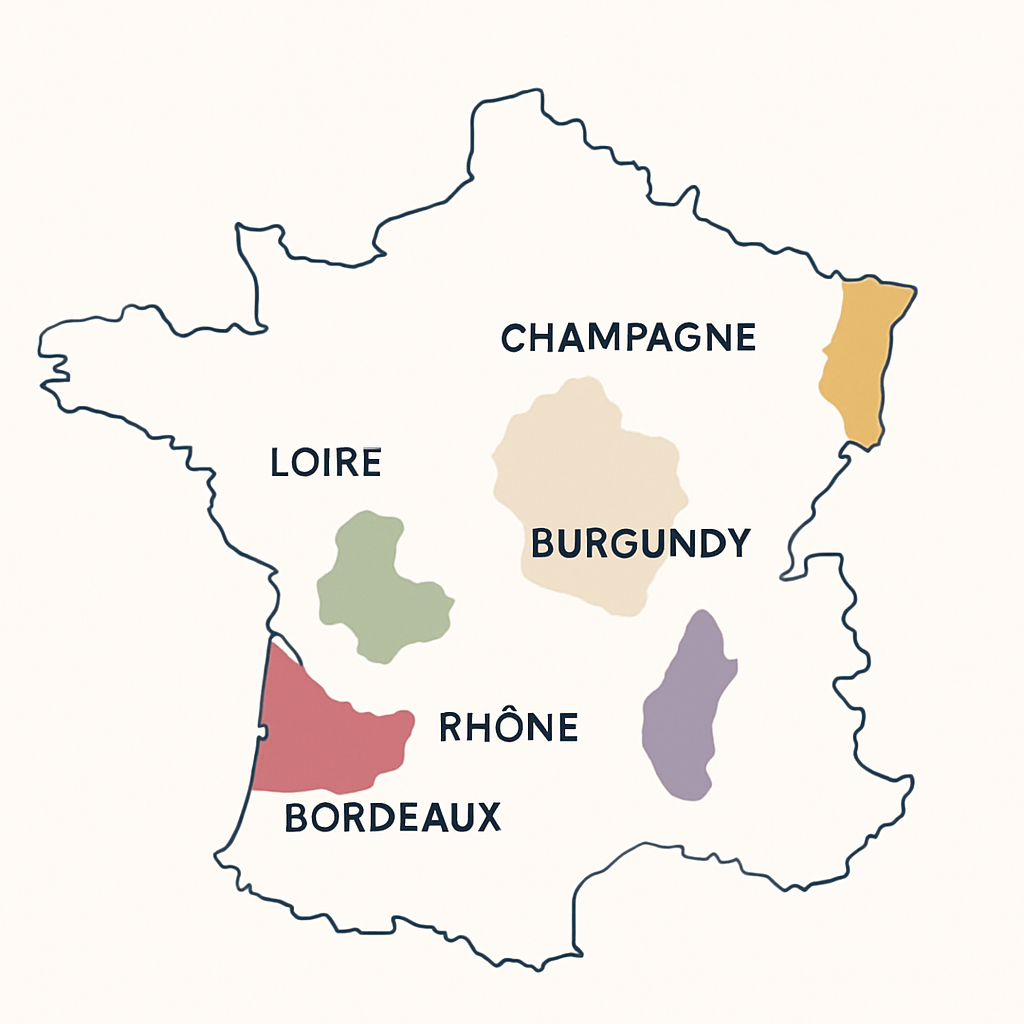

2. フランスワインの「6大産地」をざっくり理解する

フランスワインの産地は多岐にわたりますが、まずは「6大産地」の特徴を掴むだけで、ワイン選びの難易度は格段に下がります。

フランスワインは、産地ごとに使用できるブドウ品種や醸造法が厳格に定められているため、産地の名前を知ることは、そのワインの味わいを予測する最大のヒントになります。

主要な6大産地を、駐在員家庭の視点から比較表にまとめました。

| 産地名 | 主なワインのタイプ | 味わいの特徴 | 駐在員向けのおすすめ利用シーン |

| ボルドー (Bordeaux) | 赤ワイン(カベルネ・ソーヴィニヨン主体)、白ワイン | 力強く、重厚。ブレンドによる複雑な味わい。「王様」の風格。 | ビジネスの会食、来客へのお土産(知名度が高い) |

| ブルゴーニュ (Bourgogne) | 赤ワイン(ピノ・ノワール)、白ワイン(シャルドネ) | 繊細でエレガント。単一品種のブドウの個性を最大限に表現。「女王」の風格。 | 夫婦水入らずの記念日、ワイン好きの友人へのお土産 |

| シャンパーニュ (Champagne) | スパークリングワイン | 華やかで、きめ細やかな泡。祝祭の代名詞。 | 昇進祝い、子供の誕生日など、特別な日の乾杯 |

| ロワール (Loire) | 白ワイン、ロゼ、スパークリング | 軽快でフルーティー。酸味が豊かで、和食にも合わせやすい。 | 家飲み、カジュアルな友人との集まり |

| ローヌ (Rhône) | 赤ワイン(シラー、グルナッシュ主体) | 太陽の恵みを感じる、果実味豊かでスパイシー。 | バーベキューや肉料理など、パワフルな料理に合わせる家飲み |

| アルザス (Alsace) | 白ワイン(リースリング、ゲヴュルツトラミネール主体) | アロマティックで芳醇。ドイツの影響を受けた個性的な味わい。 | アジアン料理やスパイシーな料理に合わせる家飲み |

3. 駐在員家庭のための「失敗しない」フランスワインの選び方

産地の特徴を理解したところで、次は具体的な選び方のコツです。駐在員という立場では、コスパと実用性が非常に重要になります。

選び方1:格付け(AOC/AOP)をヒントにする

フランスワインには、品質を保証するための原産地呼称統制(AOC/AOP)という厳格な制度があります。これは、ブドウの品種、栽培方法、収穫量、醸造方法などを細かく規定した法律です。

| 格付け | 概要 | 駐在員視点のポイント |

| AOP (Appellation d’Origine Protégée) | 最上位の格付け。特定の産地、品種、製法が厳格に守られている。 | 品質は保証されているが、価格も高め。お土産や特別な日に。 |

| IGP (Indication Géographique Protégée) | AOPより緩やかな規定。産地や品種の自由度が高い。 | コスパが良いワインが多い。家飲みのデイリーワインに最適。 |

| Vin de France | 産地や品種の規定が最も緩やか。 | 規定に縛られない自由な発想のワイン。掘り出し物が見つかることも。 |

駐在員視点の解説: AOPは確かに品質の証ですが、「格付けが高い=必ずしも自分の好みで、コスパが良い」とは限りません。特に家飲みのデイリーワインを探すなら、IGPやVin de Franceの中にも、驚くほど高品質で手頃な価格のワインがたくさんあります。

選び方2:ラベルの読み方で「地雷」を避ける

フランスワインのラベルは情報量が多く、初心者には暗号のように見えますが、最低限のポイントを押さえれば、失敗を避けられます。

1.産地名(AOP名): 最も大きく書かれていることが多いです。これがわかれば、ブドウの品種や味わいの傾向が予測できます(例:ボルドーならカベルネ・ソーヴィニヨン主体、ブルゴーニュならピノ・ノワール主体)。

2.ヴィンテージ(収穫年): 2020、2021などの数字です。当たり年のワインは品質が高く、価格も上がります。デイリーワインならあまり気にしなくても大丈夫ですが、お土産や長期保存を考えるなら、当たり年を調べておくと良いでしょう。

3.生産者名(ドメーヌ/シャトー): 信頼できる生産者を見つけることが、良いワインに出会う近道です。

選び方3:利用シーンで選ぶ「駐在員ワイン」の鉄則

| シーン | 目的 | おすすめの産地・タイプ | 予算目安(現地価格) |

| 家飲み(デイリー) | コスパ重視、料理との相性 | ラングドック・ルーション、IGPの白・ロゼ、ボルドーのAOC以下 | 5ユーロ〜15ユーロ |

| 来客(ビジネス/友人) | 失敗しない、教養を示す | ボルドー(メドック/サン・テミリオン)、ブルゴーニュ(村名クラス) | 20ユーロ〜50ユーロ |

| お土産(一時帰国) | 珍しさ、話題性 | 現地でしか手に入らない小規模生産者のワイン、アルザスやロワールの個性的な白 | 15ユーロ〜30ユーロ |

| 特別な日(記念日) | 品質、華やかさ | シャンパーニュ、格付けシャトーのセカンドワイン | 50ユーロ〜 |

4. 競合記事との比較:本記事が駐在員に響く理由

「フランスワインの選び方」に関する記事は世の中に溢れています。しかし、その多くはワイン初心者全般をターゲットにしており、駐在員という特殊な環境にいるあなたのニーズには応えきれていません。

本記事が、一般的なワイン記事とどう違うのかを、ロジカルに比較します。

| 項目 | 一般的なワイン記事 | 本記事(bizlifelog.com) |

| ターゲット | ワイン初心者全般 | 子持ち駐在員(海外生活者) |

| 視点 | 知識・銘柄紹介 | 体験・生活密着(家飲み、お土産、教養) |

| 強調点 | 産地の歴史・格付け | コスパ・実用性・グローバルな視点 |

| 文脈 | 飲む楽しみ | 駐在員生活を豊かにするツール |

| 子供の要素 | ほぼなし | 家族旅行や文化体験としての側面を提示 |

一般的な記事は、ボルドーの格付けシャトーの歴史や、ブルゴーニュの畑の細かな区画(クリマ)といった専門的な知識に終始しがちです。

しかし、駐在員であるあなたが本当に知りたいのは、「今週末、子供が寝た後に夫婦で飲む、コスパの良い一本はどれか?」や「日本の上司に渡す、センスの良いお土産ワインは?」といった、実生活に直結した情報ではないでしょうか。

本記事は、あなたの**「豊かな生活を送りたい」「子供の教育に役立てたい」という潜在的なニーズに応えるため、ワインを「海外生活を円滑にする教養」**として捉え直しています。

5. まとめ:ワインは駐在員生活を豊かにする教養

この記事では、フランスワインの主要産地の特徴と、駐在員家庭のための実践的な選び方のコツを解説しました。

フランスワインは、その多様性ゆえに難しく感じられがちですが、「産地名=味わいの傾向」というシンプルな法則を理解し、AOP/IGPといった格付けをコスパのヒントとして活用すれば、もう迷うことはありません。

ワインの知識は、あなたのグローバルな教養となり、ビジネスや人間関係を円滑にし、そして何より、家族との食卓を豊かにしてくれるでしょう。

さあ、この記事を片手に、週末は現地のスーパーやワインショップへ足を運んでみましょう。まずは、IGPのワインから試してみるのがおすすめです。

そして、もしあなたがフランス国内や近隣国に駐在しているなら、次の休暇はワイン産地への家族旅行を計画してみてはいかがでしょうか。子供たちにとっても、ブドウ畑の風景やワイナリーでの体験は、きっと忘れられない思い出になるはずです。

コメント