「AIが進化し続ける中で、戦略部門の仕事は将来どうなるのだろう?」

「AIを使いこなせないと、自分のキャリアは危ういかもしれない…」

グローバルなビジネスの最前線で活躍するあなたも、このような漠然とした不安を感じていませんか?

この記事を読めば、AI時代に戦略部門で活躍し続けるための具体的なヒントが得られます。

具体的には、

- AI、特に「AIエージェント」が戦略部門の仕事をどう変えるのか

- AIを駆使して成果を出すための具体的な活用事例

- これからの戦略担当者に求められる新たなスキル

などを、海外駐在員の視点も交えながら、分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、AIに対する漠然とした不安は、未来への期待と具体的な行動計画に変わっているはずです。

【目次】

- AIエージェントが戦略部門のゲームを変える

- 【事例で学ぶ】AIは戦略部門の「最強の武器」になる

- AI時代に「価値ある戦略担当者」でいるための3つのスキル

- 【駐在員必見】グローバル環境でAIをどう活かすか?

- まとめ:AIを恐れるな、乗りこなせ

1. AIエージェントが戦略部門のゲームを変える

かつてAIは、決められたルールに従って特定のタスクをこなす「道具」に過ぎませんでした。しかし、近年急速に進化を遂げている「AIエージェント」は、その常識を覆し、戦略部門の働き方を根本から変えようとしています。

AIエージェントとは?従来のAIとの決定的な違い

AIエージェントとは、目標達成のために、状況を自律的に認識し、判断し、行動するAIのことです。従来のAIが「指示されたことを正確に実行する」受動的な存在だったのに対し、AIエージェントは「自ら考えて最適な行動を選択する」能動的な存在と言えます。

例えば、あなたが「来年度の中期経営計画を策定したい」とAIに指示したとします。従来のAIであれば、与えられたデータに基づいて分析結果を出すだけでした。しかし、AIエージェントは、市場データの収集、競合分析、財務予測、戦略シナリオの生成、さらにはプレゼンテーション資料の作成まで、一連のプロセスを自律的に実行できるのです。

戦略部門でAIエージェントが必要とされる背景

なぜ今、戦略部門でAIエージェントがこれほど注目されているのでしょうか。その背景には、現代ビジネスが抱える二つの大きな課題があります。

- 中期経営計画の策定頻度の増加: 従来の3〜5年に一度の見直しでは、変化の激しい現代ビジネスに対応できません。年次や四半期ごとの戦略修正が求められるようになり、戦略策定のスピードが格段に重要になっています。

- 戦略策定に必要な情報の多様化・複雑化: ESG経営、デジタル変革、グローバル展開など、考慮すべき要素は従来の財務指標だけでは捉えきれないほど多岐にわたります。膨大な情報を迅速かつ正確に分析する能力が不可欠です。

これらの課題に対し、少数精鋭で運営されることが多い戦略部門では、一人当たりの業務負荷が高まり、戦略策定が属人化しやすいという問題がありました。AIエージェントは、これらの課題を解決し、より迅速で質の高い戦略策定を実現する切り札として期待されています。

AIがもたらす業務効率化と新たな価値創出

AIエージェントの導入は、単なる業務効率化に留まりません。戦略部門に新たな価値創出の機会をもたらします。

| 項目 | 従来の業務 | AIエージェント導入後 |

|---|---|---|

| 情報収集・分析 | 手作業で数週間〜数ヶ月 | 数時間〜数日で完了、網羅性も向上 |

| 戦略シナリオ作成 | 経験と勘に頼る部分が多い | データに基づいた客観的な複数シナリオを自動生成 |

| 意思決定 | 時間と労力がかかる | 迅速かつデータドリブンな意思決定を支援 |

| 新たな価値創出 | 定型業務に追われがち | 浮いた時間でより創造的・戦略的な業務に集中 |

AIエージェントは、戦略部門がこれまで膨大な時間と労力を費やしてきた情報収集や分析、定型的な資料作成といった業務を自動化・高速化します。これにより、戦略担当者はデータ入力や資料整理といった作業から解放され、より本質的な「考える」業務、すなわち、新たな戦略の立案、イノベーションの創出、そして人間ならではの創造性を発揮する活動に集中できるようになるのです。

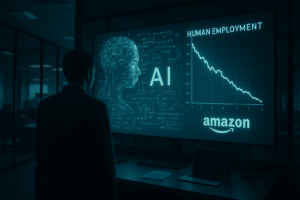

これは、AIが人間の仕事を奪うのではなく、人間がより高度で価値の高い仕事に集中するための「パートナー」となる未来を示唆しています。

2. 【事例で学ぶ】AIは戦略部門の「最強の武器」になる

AIエージェントが戦略部門にもたらす変革は、理論だけではありません。すでに多くの企業で、AIは戦略策定の強力な武器として活用され始めています。ここでは、具体的な事例を通して、AIがどのように戦略部門の業務を劇的に改善しているのかを見ていきましょう。

事例1:中期経営計画策定 – 市場環境分析と戦略シナリオの自動生成

大手製造業A社では、3〜5年先の中期経営計画策定にAIエージェントを導入しました。従来、各部門が個別に市場調査を行い、それらを統合して戦略を策定していましたが、情報の収集と分析に数ヶ月を要し、市場の変化に迅速に対応できないという課題がありました。

AIエージェントシステム導入後、A社は「来年度の中期経営計画を策定したい」という指示をAIに与えるだけで、以下のプロセスが自動化されました。

- 外部情報の収集: 業界レポート、競合他社の財務情報、特許情報、規制動向、技術トレンドなど、膨大な外部情報を自律的に収集。

- 内部情報の統合: 社内の売上データ、顧客フィードバック、製品開発状況といった内部情報と外部情報を統合し、多角的に分析。

- 戦略シナリオの生成: 市場機会の特定、競合脅威の分析、自社の事業ポートフォリオ評価を行い、複数の戦略シナリオを自動生成。

- プレゼンテーション資料の作成: 生成された戦略シナリオに基づき、経営層向けのプレゼンテーション資料まで自動で作成。

これにより、A社の経営企画担当者は、AIが生成した客観的で根拠に基づいた戦略オプションを比較検討し、最適な戦略を選択・調整するだけで、中期経営計画の策定期間を大幅に短縮し、市場の変化に即応できる体制を構築しました。私の駐在経験でも、現地の市場動向を掴むのに苦労しましたが、もしAIエージェントがあれば、もっと迅速に、そして多角的に情報を分析できたと痛感しています。

事例2:新規事業開発 – 事業機会の発掘と事業性評価の高速化

大手商社B社では、新規事業開発プロセスにAIエージェントを導入しました。以前は、担当者の経験と業界知識に依存する部分が大きく、有望な事業機会の見落としや事業性評価の主観性が課題でした。

AIエージェントシステムは、「新規事業の機会を探したい」という指示に対し、以下のような支援を提供します。

- 社会トレンド分析: 社会トレンド、技術革新、規制変更、消費者行動の変化などの情報を継続的に収集・分析。

- 潜在的事業機会の特定: 既存事業とのシナジー効果も考慮し、未開拓の市場や潜在的な事業機会を特定。

- 事業性評価: 特定された機会について、市場規模の推定、競合状況の分析、参入障壁の評価、収益性の予測を高速で実行。

- 事業計画の素案作成: 事業計画の素案や、投資家向けのピッチ資料まで自動で作成。

B社は、AIが提案する多数の事業機会の中から有望なものを選別し、より詳細な検討を進めることで、事業開発の成功確率を向上させ、検討スピードを大幅に短縮しました。これは、まさに「量と質」の両面で、人間の能力を拡張するAIの好例と言えるでしょう。

事例3:M&A戦略 – 買収候補企業の評価と統合計画の策定支援

大手IT企業C社では、M&A戦略の策定において、AIエージェントを活用した買収候補企業の評価システムを導入しました。従来、各案件について個別に詳細なデューデリジェンスを実施していましたが、初期段階での候補企業の絞り込みに多大な時間とコストを要していました。

AIエージェントシステムは、「新しいM&A候補を探したい」という指示に対し、以下のような情報を提供します。

- 企業情報の収集: 業界データベース、企業の財務情報、特許ポートフォリオ、人材情報、市場評価など、多岐にわたる情報を収集。

- リスクとシナジーの評価: 買収対象企業のリスク要因と、自社とのシナジー効果を多角的に評価。

- 統合計画の策定支援: 買収後の統合(PMI)計画の策定に必要な情報や、潜在的な課題を提示。

C社は、AIの支援により、初期段階での候補企業評価を迅速化し、より戦略的なM&A判断を下せるようになりました。特に海外でのM&Aでは、言語や文化の壁、法制度の違いなど、考慮すべき要素が膨大になります。AIがそれらの情報を整理し、分析してくれることで、駐在員がより本質的な交渉や関係構築に集中できる環境が生まれるでしょう。

これらの事例からわかるように、AIは単なるツールではなく、戦略部門の業務を革新し、新たな価値を創造するための「最強の武器」となりつつあります。重要なのは、AIに仕事を奪われると考えるのではなく、AIをいかに使いこなし、自身の能力を最大化するかという視点を持つことです。

3. AI時代に「価値ある戦略担当者」でいるための3つのスキル

AIが戦略部門の業務を効率化し、新たな可能性を切り開く一方で、私たち人間、特に戦略担当者には、これまで以上に高度なスキルが求められるようになります。AIに仕事を奪われるのではなく、AIを「使いこなす側」になるために、以下の3つのスキルを磨きましょう。

スキル1:AIを「使いこなす」リテラシーとプロンプトエンジニアリング能力

AIは強力なツールですが、その真価を発揮させるには、適切に「指示」を出す必要があります。単にAIツールを使えるだけでなく、AIの得意なこと・苦手なことを理解し、目的に応じて最適なAIツールを選び、効果的なプロンプト(指示文)を作成する能力が不可欠です。

例えば、市場分析をAIに依頼する際、「〇〇業界の最新トレンドを教えて」という漠然とした指示では、一般的な情報しか得られません。しかし、「2025年の〇〇業界における、競合A社の新規参入が市場に与える影響について、SWOT分析のフレームワークを用いて、定量的なデータと定性的な洞察を交えて分析し、今後の戦略オプションを3つ提案せよ」といった具体的なプロンプトを与えることで、AIはより深く、より実践的な分析結果を導き出すことができます。

これは、AIとの「対話力」とも言えるでしょう。AIの能力を最大限に引き出すプロンプトエンジニアリングは、これからの戦略担当者にとって必須のスキルとなります。

スキル2:人間ならではの「創造性」と「直感力」

AIは膨大なデータを分析し、論理的な結論を導き出すのは得意ですが、ゼロから全く新しいアイデアを生み出したり、不確実な状況下で直感的に判断を下したりすることは苦手です。ここに、人間がAIに勝る領域があります。

- 創造性: AIが生成した複数の戦略シナリオの中から、最も革新的で、かつ自社のビジョンに合致する「唯一無二の」戦略を見出すのは、人間の創造性です。AIは過去のデータに基づいて最適解を導き出しますが、未来を創造するのは人間の役割です。

- 直感力: データだけでは測れない、市場の空気感、顧客の潜在的なニーズ、競合の動きの裏にある意図など、長年の経験と洞察から生まれる「直感」は、複雑なビジネス環境において重要な意思決定を支えます。特に、海外での駐在経験は、多様な文化や価値観に触れることで、この直感力を磨く絶好の機会となるでしょう。

AIが「Why(なぜ)」を分析し、「What(何をすべきか)」を提案する一方で、人間は「What if(もしこうなったら?)」という問いを立て、新たな可能性を追求する役割を担います。

スキル3:共感を呼ぶ「コミュニケーション能力」と「リーダーシップ」

どんなに優れた戦略も、それを実行する人々の理解と協力がなければ絵に描いた餅です。AIが導き出した分析結果や戦略案を、組織内外の関係者に分かりやすく伝え、共感を呼び、行動を促すコミュニケーション能力は、AI時代においてさらに重要性を増します。

- ストーリーテリング: 複雑なデータを分かりやすいストーリーに落とし込み、人々の心に響く形で伝える力は、戦略の浸透度を高めます。

- ファシリテーション: AIが提示した多様な意見やデータをもとに、議論を活性化させ、合意形成を促すファシリテーション能力も不可欠です。

- リーダーシップ: AIを活用した変革を推進するには、組織を巻き込み、変化への抵抗を乗り越える強いリーダーシップが求められます。特に、グローバルな環境では、文化的な背景を理解し、多様なメンバーをまとめ上げる力が重要になります。

AIはデータとロジックを提供しますが、人々の感情に訴えかけ、モチベーションを引き出し、組織を動かすのは、やはり人間のコミュニケーション能力とリーダーシップです。AI時代だからこそ、人間ならではの「ヒューマンスキル」が、戦略担当者の真価を問うことになるでしょう。

4. 【駐在員必見】グローバル環境でAIをどう活かすか?

海外駐在員として、あなたは常にグローバルな視点とローカルな実情の狭間でビジネスを推進しています。AIの進化は、このグローバルな舞台で活躍する駐在員にとって、新たな機会と同時に、特有の課題ももたらします。

各国のAI導入状況とビジネス慣習の違い

AIの導入状況や活用方法は、国や地域によって大きく異なります。例えば、米国や中国ではAIの導入が急速に進み、ビジネスのあらゆる側面に浸透していますが、欧州ではプライバシー規制(GDPRなど)が厳しく、AIの活用に慎重な姿勢が見られます。また、新興国ではインフラの整備状況がAI導入の障壁となることもあります。

駐在員は、赴任先の国のAIに関する法規制、文化的な受容度、技術インフラの状況を正確に把握し、自社のAI戦略をローカライズする必要があります。本社で成功したAI活用事例が、そのまま現地で通用するとは限りません。現地のパートナー企業や政府機関との連携を通じて、最適なAI導入戦略を策定することが求められます。

駐在員がAI戦略を推進する上での課題と機会

グローバルなAI戦略を推進する上で、駐在員は以下のような課題に直面する可能性があります。

- データガバナンスとセキュリティ: 国境を越えたデータの移動や利用には、各国のデータ保護法規を遵守する必要があります。AIモデルの学習データや出力データの管理は、複雑さを増します。

- 文化的な適応: AIが生成するコンテンツや提案が、現地の文化や価値観に合致しているかを確認する必要があります。例えば、ある国では効果的な表現が、別の国では不適切と受け取られることもあります。

- 人材の確保と育成: 現地でAIを理解し、活用できる人材の確保は容易ではありません。本社からのナレッジトランスファーや、現地でのAI教育プログラムの導入が重要になります。

しかし、これらの課題は同時に、駐在員にとって大きな機会でもあります。

- グローバルベストプラクティスの導入: 本社や他国で成功したAI活用事例を現地に導入し、ローカルなニーズに合わせて最適化することで、競争優位性を確立できます。

- ローカルイノベーションの創出: 現地の市場特性や顧客ニーズを深く理解している駐在員だからこそ、AIを活用した新たなビジネスモデルやサービスを創出するチャンスがあります。

- 本社へのフィードバック: 現地でのAI導入の成功・失敗事例や、現地の法規制・文化的な課題を本社にフィードバックすることで、グローバルなAI戦略全体の改善に貢献できます。

異文化間コミュニケーションとAI活用の融合

AIは言語の壁を低くし、異文化間コミュニケーションを円滑にする強力なツールとなり得ます。リアルタイム翻訳、多言語対応のAIアシスタント、文化的なニュアンスを考慮したコミュニケーション支援ツールなどは、駐在員の業務を大きくサポートします。

しかし、AIはあくまでツールであり、最終的なコミュニケーションの質は、人間の異文化理解と共感力に依存します。AIが提供する情報を活用しつつも、現地の文化や人々の感情を尊重し、信頼関係を構築する「人間力」が、グローバルな舞台で成功する駐在員には不可欠です。

AIと人間がそれぞれの強みを活かし、協調することで、グローバルビジネスにおける戦略部門の役割は、より複雑で、より価値の高いものへと進化していくでしょう。

5. まとめ:AIを恐れるな、乗りこなせ

本記事では、戦略部門におけるAI、特にAIエージェントの役割、具体的な活用事例、そしてAI時代に求められる戦略担当者の新たなスキルについて解説しました。

AIは、戦略部門の業務を効率化し、より高度な意思決定を可能にする強力なパートナーです。情報収集や分析、定型的な資料作成といったタスクはAIに任せ、人間は「創造性」「直感力」「コミュニケーション能力」「リーダーシップ」といった、人間ならではの強みに集中することで、AI時代においても「価値ある戦略担当者」として活躍し続けることができます。

特に、グローバルな環境で働く駐在員の皆さんにとって、AIは異文化間の壁を乗り越え、新たなビジネスチャンスを掴むための強力な武器となります。各国のAI導入状況や法規制を理解し、ローカルなニーズに合わせたAI戦略を推進することで、グローバルな競争優位性を確立できるでしょう。

AIは、私たちの仕事を奪うものではありません。むしろ、私たちをより本質的で創造的な仕事へと導き、新たな価値を創造するための「相棒」となる存在です。AIを恐れるのではなく、積極的に学び、使いこなし、そしてAIと共に未来を切り開いていきましょう。

【合わせて読みたい】

- 【2025年最新版】グローバル組織の税務戦略:駐在員が知るべき国際税務の落とし穴と最適化の鍵

- 【2025年最新】B2Bデジタルマーケティング完全ガイド:AI活用と未来戦略で成功するグローバル企業の秘訣

【お問い合わせ】

AIを活用した戦略策定や組織変革についてご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

コメント