「海外駐在中に経営の基礎を学んでおきたいけれど、どこから手をつければいいのだろう?」

「子育てや業務で忙しい中、効率よく経営知識を身につける方法はないだろうか?」

「帰国後のキャリアにも活かせる経営スキルを体系的に学びたい」

このような悩みを抱える駐在員の方は少なくありません。海外での業務と家庭の両立に追われる中で、自己成長のための時間を確保することは容易ではないでしょう。特に子育て世代の駐在員にとって、限られた時間の中で効率的に経営知識を習得することは大きな課題です。

しかし、駐在経験という貴重な機会を最大限に活かすためには、グローバルな視点で経営を理解することが非常に重要です。なぜなら、海外駐在は単なる「海外勤務」ではなく、異文化環境での経営参画や意思決定を通じて、実践的な経営感覚を養える絶好の機会だからです。

本記事では、忙しい駐在員、特に子育て世代の方々が効率的に経営の基礎を学ぶための体系的なガイドをご紹介します。グローバルビジネスの第一線で活躍しながら、将来のキャリアも見据えた経営知識の習得方法を、実践的なアドバイスとともにお届けします。

駐在2年目の私も、最初は経営の勉強をどう始めればいいか分からず悩みました。でも、体系的に学ぶコツを掴んでからは、子育ての合間にも効率よく知識を深められるようになりましたよ!

目次

この記事を読むことで、駐在員としての経験を最大限に活かしながら、効率的に経営の基礎知識を身につけ、帰国後のキャリアにも活かせる実践的なスキルを習得するための道筋が見えてくるでしょう。限られた時間の中でも、家族との大切な時間を犠牲にすることなく学べる方法をご紹介します。

それでは、駐在員が経営を学ぶ意義から見ていきましょう。

1. なぜ駐在員こそ経営を学ぶべきなのか? {#chapter1}

海外駐在は、単なる職務経験以上の価値を秘めています。それは、グローバルな視点で経営を実践的に学べる貴重な機会でもあるのです。では、なぜ駐在員こそが経営を学ぶべきなのでしょうか?その理由を詳しく見ていきましょう。

1-1. グローバルキャリアと経営知識の関係性

グローバル企業において、真の国際人材として評価されるためには、専門スキルだけでなく、経営全体を俯瞰できる視点が不可欠です。

私が30代で駐在した時は業務スキルだけに集中していましたが、帰国後に経営視点がないことでキャリアの壁にぶつかりました。40代での2回目の駐在では意識的に経営を学び、結果的に帰国後の昇進につながりましたよ。

経営知識を持つ駐在員は、以下の点で大きなアドバンテージを得られます:

•戦略的な意思決定への参画機会の増加:本社と現地の橋渡し役として、経営判断に関わる場面が増える

•グローバル人材としての市場価値の向上:経営視点を持つ国際経験者は、帰国後の内部評価や転職市場で高く評価される

•キャリアパスの選択肢の拡大:専門職だけでなく、経営層や事業責任者としての道も開ける

McKinseyのグローバル人材調査によれば、海外経験と経営知識を併せ持つ人材は、どちらか一方のみの人材と比較して、経営幹部になる確率が約1.5倍高いというデータもあります。

1-2. 帰国後のキャリアパスを広げる経営スキル

駐在経験者の多くが帰国後に直面するのが「どうキャリアを発展させるか」という課題です。経営知識は、この問いへの強力な解答となります。

経営の基礎知識は、どの業界でも通用する「ビジネスの共通言語」です。財務諸表が読めることや、マーケティング戦略を理解できることは、あらゆる業種・職種でのキャリア発展に寄与します。

帰国後のキャリアパスを広げる経営スキルには、以下のようなものがあります:

1.財務分析力:数字で語れる人材は、どの部門でも重宝される

2.戦略立案能力:市場を分析し、競争優位性を構築できる思考法

3.組織マネジメント:多様な人材を束ねるリーダーシップ

4.マーケティング思考:顧客視点でビジネスを捉える力

5.ビジネスモデル構築力:収益の仕組みを設計できる能力

これらのスキルは、部門管理者、事業責任者、起業家など、様々なキャリアパスの選択肢を広げてくれます。

1-3. 駐在経験を経営視点で価値化する方法

駐在経験は、適切に言語化されなければ単なる「海外で働いていた期間」になってしまいます。経営知識を持つことで、その経験を戦略的に価値化できるのです。

私は駐在中に経営の基礎を学んだことで、現地での市場開拓プロジェクトを「新規事業開発経験」として説得力を持って語れるようになりました。帰国後の転職面接でも高評価につながりましたよ。

駐在経験を経営視点で価値化するポイントは以下の通りです:

•数値で実績を語る:「売上〇%増加」「コスト△%削減」など

•経営課題との紐づけ:「新興市場での顧客開拓」「グローバルサプライチェーンの最適化」など

•意思決定プロセスの説明:「限られた情報の中で、〇〇という分析を行い、△△という判断をした」など

•異文化マネジメントの具体例:「文化的背景の異なるチームをどう束ねたか」

これらを意識することで、駐在経験が単なる「海外で働いていた」という事実から、「グローバルビジネスの第一線で経営課題に取り組んだ」という価値ある経験へと変わります。

1-4. 子育て世代の駐在員が直面する時間的制約と効率的な学習の必要性

子育て世代の駐在員にとって、最大の課題は「時間の制約」です。業務と家庭の両立だけでも大変な中、自己研鑽のための時間を確保することは容易ではありません。

平日は仕事で帰宅が遅く、週末は子どもとの時間を大切にしたい。そんな中で経営を学ぶには、「何を学ぶか」「どう学ぶか」を徹底的に効率化する必要がありました。

子育て世代の駐在員が効率的に学ぶためのポイントは:

1.優先順位の明確化:自分のキャリア目標に直結する経営知識から学ぶ

2.隙間時間の活用:通勤時間やランチタイムを学習時間に変える

3.家族との時間を兼ねた学習:子どもの習い事の待ち時間などを活用

4.実務との連動:日々の業務課題を経営学習の実践の場とする

5.効率的な学習リソースの選定:情報の取捨選択を徹底する

これらの工夫により、限られた時間の中でも効果的に経営知識を習得することが可能になります。

以上のように、駐在員、特に子育て世代の方々にとって、経営を学ぶことは将来のキャリア構築において非常に重要です。次章では、駐在員が優先的に学ぶべき経営の基礎知識を5つの領域に分けて解説していきます。

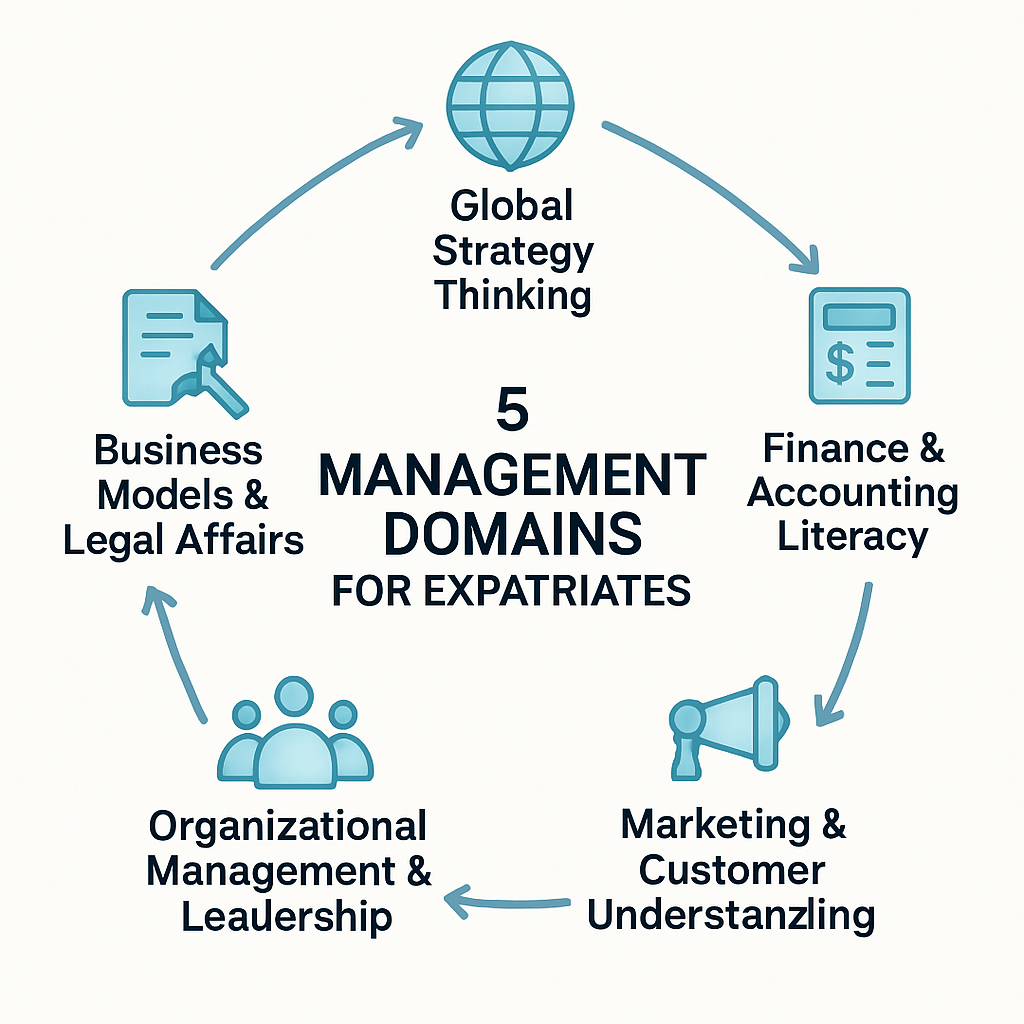

2. 駐在員が学ぶべき経営の基礎:5つの領域

経営学は非常に広範な学問分野ですが、駐在員が効率的に学ぶためには、特に重要な領域に焦点を当てることが大切です。ここでは、グローバルビジネスの現場で特に役立つ5つの経営領域について解説します。

2-1. グローバル戦略思考:異文化環境での意思決定と仮説構築

グローバル戦略思考とは、国や地域の違いを踏まえた上で、事業の方向性を決定する能力です。駐在員にとって、この領域は特に重要な意味を持ちます。

戦略思考の本質は「仮説構築力」です。不確実性の高い海外市場では特に、限られた情報から仮説を立て、検証しながら進む能力が求められます。

経営戦略の基本フレームワーク

駐在員が押さえておくべき戦略フレームワークには以下のようなものがあります:

1.SWOT分析:自社の強み(Strengths)・弱み(Weaknesses)と、市場の機会(Opportunities)・脅威(Threats)を整理する

2.3C分析:顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の視点から市場を分析する

3.5フォース分析:業界の競争環境を5つの力(新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、競争企業間の敵対関係)から分析する

4.バリューチェーン分析:企業活動を機能別に分解し、どこで価値が生まれているかを分析する

これらのフレームワークは、複雑な状況を構造化して理解するための強力なツールとなります。

異文化環境での戦略適応

グローバル戦略には「標準化」と「現地適応」のバランスが常に問われます。

アジア市場での経験から言えるのは、「何を標準化し、何を現地適応させるか」の判断が成功の鍵です。本社の戦略をそのまま持ち込んで失敗するケースを何度も見てきました。

異文化環境での戦略適応のポイント:

•市場の成熟度に合わせた戦略調整:新興市場と成熟市場では全く異なるアプローチが必要

•文化的価値観の違いの理解:例えば集団主義vs個人主義、長期志向vs短期志向など

•ローカルプレイヤーとの競争分析:地場企業の強みと弱みを正確に把握する

•規制環境の違いへの対応:法規制や商習慣の違いを戦略に織り込む

グローバル市場分析の基礎

駐在員として現地市場を分析する際の基本的な視点を押さえておきましょう:

1.マクロ環境分析(PEST分析):

•Political(政治的要因):政治体制、規制環境、政策動向

•Economic(経済的要因):経済成長率、所得水準、インフレ率

•Social(社会的要因):人口動態、文化的価値観、消費者行動

•Technological(技術的要因):技術普及率、イノベーション環境

2.市場セグメンテーション:

•地理的セグメント(都市部vs地方など)

•人口統計的セグメント(年齢、所得、職業など)

•心理的セグメント(価値観、ライフスタイルなど)

•行動的セグメント(購買パターン、ブランドロイヤルティなど)

これらの分析を通じて、現地市場の特性を深く理解し、適切な戦略を立案することができます。

2-2. 財務・会計リテラシー:数字で語る経営の世界言語

財務・会計は「ビジネスの言語」とも呼ばれ、どの国でも共通して理解される経営の基盤です。駐在員にとって、この知識は本社とのコミュニケーションや意思決定において不可欠です。

財務諸表が読めるようになってから、本社とのやり取りが格段にスムーズになりました。数字で語れると説得力が違います。

財務三表の基礎と読み方

経営の基本となる財務三表について理解しましょう:

1.貸借対照表(B/S:Balance Sheet):

•企業の財政状態を表す「スナップショット」

•資産 = 負債 + 純資産 という等式が成り立つ

•重要指標:流動比率、自己資本比率、ROA(総資産利益率)など

2.損益計算書(P/L:Profit and Loss Statement):

•一定期間の企業の経営成績を表す「ビデオ」

•売上高 – 費用 = 利益 という構造

•重要指標:売上総利益率(粗利率)、営業利益率、当期純利益率など

3.キャッシュフロー計算書(C/F:Cash Flow Statement):

•実際のお金の動きを表す

•営業CF、投資CF、財務CFの3区分

•重要ポイント:利益が出ていてもキャッシュがなければ企業は倒産する

財務三表は相互に関連しています。例えば、P/Lの当期純利益はB/Sの純資産に加算され、C/Fは最終的にB/Sの現金・預金に反映されます。この関連性を理解することが重要です。

国際会計基準の基本

グローバルビジネスでは、国によって会計基準が異なることを理解しておく必要があります:

•IFRS(国際財務報告基準):世界的に採用が進む国際標準

•US GAAP(米国会計基準):米国企業が採用する会計基準

•日本基準:日本企業の多くが採用する会計基準

主な違いのポイント:

•収益認識のタイミング

•のれんの償却方法

•リース取引の扱い

•金融商品の評価方法

投資判断と資金調達の基礎知識

駐在員として現地での投資判断や資金調達に関わる機会も出てくるでしょう:

1.投資判断の基本指標:

•NPV(正味現在価値):将来キャッシュフローの現在価値から初期投資を引いた値

•IRR(内部収益率):投資のリターン率

•回収期間:投資額を回収するまでの期間

2.資金調達の方法:

•内部資金(利益剰余金など)

•外部資金(借入、社債発行、増資など)

•現地調達vs本社からの調達

現地法人の設備投資案件で、NPVとIRRを使った分析ができたことで、本社の承認をスムーズに得られた経験があります。財務知識は駐在員の武器になります。

2-3. マーケティングと顧客理解:文化を超えた価値提供

マーケティングは、顧客に価値を提供し、その対価として利益を得るための活動全般を指します。異文化環境では特に、現地の顧客ニーズを正確に捉えることが重要です。

マーケティングの基本概念

マーケティングの基礎となる概念を押さえておきましょう:

1.マーケティングミックス(4P):

•Product(製品):品質、機能、デザイン、ブランドなど

•Price(価格):定価、割引、支払条件など

•Place(流通):販売チャネル、物流、在庫管理など

•Promotion(プロモーション):広告、PR、販促活動など

2.STP戦略:

•Segmentation(市場細分化):市場を同質的なグループに分ける

•Targeting(ターゲティング):注力すべき市場セグメントを選択する

•Positioning(ポジショニング):選択したセグメントでの自社の位置づけを決める

アジア市場では、日本と同じ製品でも全く異なるポジショニングが必要でした。現地の文化的背景や消費者心理を理解することが成功の鍵でしたね。

異文化マーケティングの特殊性

異なる文化圏でのマーケティングには特有の課題があります:

1.文化的価値観の違いへの対応:

•高コンテキストvs低コンテキスト文化

•集団主義vs個人主義

•権力格差の大小

•不確実性回避の強弱

2.消費者行動の違い:

•情報収集プロセスの違い

•意思決定者と影響者の関係性

•ブランドロイヤルティの形成要因

•価格感度の違い

3.コミュニケーション戦略の適応:

•言語的・非言語的メッセージの調整

•ローカルインフルエンサーの活用

•現地メディア環境への適応

デジタルマーケティングの基礎

現代のマーケティングでは、デジタル戦略が不可欠です:

1.主要なデジタルマーケティングチャネル:

•SEO/SEM(検索エンジン最適化/マーケティング)

•SNSマーケティング

•コンテンツマーケティング

•Eメールマーケティング

•アフィリエイトマーケティング

2.データ駆動型マーケティング:

•ウェブ解析(Google Analyticsなど)

•A/Bテスト

•カスタマージャーニー分析

•LTV(顧客生涯価値)分析

各国でデジタルプラットフォームの普及状況が異なることに注意が必要です。例えば、中国ではGoogle、Facebook、Twitterではなく、Baidu、WeChat、Weiboが主流です。

2-4. 組織マネジメントとリーダーシップ:多様性を活かす組織運営

駐在員は多くの場合、異文化環境でのチームマネジメントを任されます。この領域の知識は、日々の業務で直接活かせる実践的なものです。

異文化チームのマネジメント

文化的背景の異なるメンバーで構成されるチームを効果的に管理するポイント:

1.文化的差異の理解と尊重:

•コミュニケーションスタイルの違い(直接的vs間接的など)

•意思決定プロセスの違い(トップダウンvsボトムアップなど)

•時間感覚の違い(単線型vs複線型など)

•フィードバックの受け取り方の違い

2.チームビルディングの工夫:

•文化的多様性を強みに変える仕組み

•心理的安全性の確保

•共通の目標と価値観の構築

•相互理解を促進するコミュニケーション機会の創出

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在パパ.jpg” alt=”駐在パパ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 最初は文化の違いに戸惑いましたが、「なぜそう考えるのか」を理解しようと努めたことで、チームの一体感が生まれました。多様性は本当に強みになります。 </div> </div>

グローバルリーダーシップの要素

国際的な環境で求められるリーダーシップの特性:

1.文化的知性(CQ:Cultural Intelligence):

•異文化への適応能力

•多様な価値観への共感力

•文化的背景を踏まえた行動調整能力

2.グローバルマインドセット:

•多様な視点を受け入れる開放性

•曖昧さや不確実性への耐性

•グローバルとローカルのバランス感覚

3.変革型リーダーシップ:

•ビジョンの明確化と共有

•メンバーの個別サポート

•知的刺激の提供

•モチベーション向上のための働きかけ

組織開発の基礎知識

組織全体のパフォーマンスを高めるための考え方:

1.組織構造の設計:

•機能別組織vs事業部制組織

•マトリクス組織の運営

•グローバル組織とローカル組織の関係性

2.組織文化の形成:

•価値観と行動規範の浸透

•多様性と包摂性(D&I)の推進

•企業理念の現地適応

3.変革マネジメント:

•変革の必要性の共有

•抵抗への対処

•小さな成功の積み重ね

•変革の定着化

組織変革で最も難しいのは「文化の壁」です。本社の方針をただ押し付けるのではなく、現地の文化に合わせた変革アプローチを設計することが成功の鍵でした。

2-5. ビジネスモデルと法務:持続可能な事業創造

最後に、事業の仕組みと法的側面について理解を深めましょう。この領域は、新規事業開発や事業変革に関わる駐在員にとって特に重要です。

ビジネスモデルの基本構造

ビジネスモデルとは、企業がどのように価値を創造し、顧客に届け、収益を上げるかの仕組みです:

1.ビジネスモデルキャンバス:

•顧客セグメント:誰に価値を提供するか

•価値提案:どんな価値を提供するか

•チャネル:どのように価値を届けるか

•顧客関係:どのように顧客と関係を構築するか

•収益の流れ:どのように収益を得るか

•主要リソース:必要な資源は何か

•主要活動:必要な活動は何か

•パートナー:必要な協力者は誰か

•コスト構造:どのようにコストが発生するか

2.収益モデルの種類:

•製品販売モデル

•サブスクリプションモデル

•フリーミアムモデル

•マーケットプレイスモデル

•広告モデル

•ライセンスモデル

ビジネスモデルは国や地域によって適合性が大きく異なります。例えば、キャッシュレス決済の普及度や物流インフラの整備状況によって、最適なモデルは変わってきます。

国際法務の基礎知識

海外ビジネスでは、法的リスクへの理解が不可欠です:

1.主要な法的リスク領域:

•契約関係(取引先、従業員、顧客など)

•知的財産権保護

•競争法(独占禁止法)

•贈収賄防止(FCPA、UK Bribery Actなど)

•個人情報保護

•労働法

2.国際取引の法的枠組み:

•国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)

•国際商事仲裁

•準拠法と裁判管轄

3.現地法人の法的形態:

•支店vs子会社

•合弁会社vs完全子会社

•駐在員事務所

リスクマネジメントの考え方

事業継続のためのリスク管理の基本:

1.リスクマネジメントプロセス:

•リスクの特定

•リスクの評価

•リスク対応策の策定

•モニタリングと見直し

2.主要なリスクカテゴリー:

•戦略リスク

•財務リスク

•オペレーショナルリスク

•ハザードリスク

•コンプライアンスリスク

3.クライシスマネジメント:

•危機対応計画の策定

•危機管理チームの編成

•コミュニケーション戦略

•事業継続計画(BCP)

駐在中に現地で自然災害を経験し、BCPの重要性を痛感しました。事前に対策を講じておくことで、事業への影響を最小限に抑えることができました。

以上、駐在員が学ぶべき経営の基礎を5つの領域に分けて解説しました。これらの知識は、駐在中の業務だけでなく、帰国後のキャリア発展にも大いに役立つでしょう。次章では、忙しい駐在員が効率的に経営を学ぶための具体的な方法について解説します。

3. 駐在員のための効率的な経営学習法

忙しい駐在員、特に子育て世代にとって、経営を学ぶための時間を確保することは大きな課題です。この章では、限られた時間の中で効率的に経営知識を習得するための具体的な方法を紹介します。

3-1. 時間制約のある駐在員向け学習スケジュール設計

効率的な学習の第一歩は、現実的なスケジュールを設計することです。

私の場合、「毎日30分」という小さな目標から始めました。通勤電車の中や昼休みなど、確実に確保できる時間を学習に充てることで、無理なく継続できました。

週間学習スケジュールの例

| 曜日 | 時間帯 | 学習内容 | 学習方法 |

| 月曜 | 通勤時(往復60分) | 経営戦略の基礎 | オーディオブック |

| 火曜 | 昼休み(30分) | 財務諸表の読み方 | オンライン講座 |

| 水曜 | 子どもの習い事待ち時間(45分) | マーケティング事例 | ビジネス書 |

| 木曜 | 通勤時(往復60分) | 組織マネジメント | ポッドキャスト |

| 金曜 | 就寝前(15分) | ビジネスモデル | オンライン記事 |

| 土曜 | 子どもと一緒の時間(30分) | 経営シミュレーションゲーム | 教育アプリ |

| 日曜 | 早朝(60分) | 週間の学びの整理と実務への応用検討 | ノート作成 |

学習の優先順位付け

限られた時間で効果を最大化するためには、優先順位の設定が重要です:

1.現在の業務に直結する知識を優先:

•担当している事業領域に関連する経営知識

•直面している課題解決に役立つ内容

•上司や本社とのコミュニケーションに必要な知識

2.将来のキャリア目標に沿った学習計画:

•帰国後に目指すポジションに必要なスキル

•業界トレンドを踏まえた将来価値の高い知識

•自社の中期経営計画と連動した学習テーマ

「何でも広く学ぶ」より「自分のキャリアパスに直結する分野を深く学ぶ」方が効果的です。私の場合、マーケティングと財務に集中したことで、帰国後に事業責任者へのキャリアアップにつながりました。

学習の「見える化」と習慣化

継続的な学習のためのコツ:

1.学習カレンダーの作成:

•デジタルカレンダーに学習時間をブロック

•家族と共有して協力を得る

•達成状況を視覚的に記録

2.小さな成功体験の積み重ね:

•最初は5分でも良いので毎日続ける

•達成感を味わうために小さなマイルストーンを設定

•連続記録(ストリーク)を意識する

3.アカウンタビリティの確保:

•学習仲間を作る

•SNSでの学習宣言

•家族に進捗を報告する

3-2. オンライン学習リソースの効果的活用法

デジタル時代の今、場所を選ばず学べるオンラインリソースは駐在員の強い味方です。

経営学習に役立つオンラインプラットフォーム

1.MOOCs(大規模オープンオンライン講座):

•Coursera:ハーバード、スタンフォードなど一流大学の講座

•edX:MITやバークレーなどの経営学コース

•Udemy:実務家による実践的な講座

2.ビジネススクールのオンラインプログラム:

•HBX (Harvard Business School Online)

•GLOBIS Unlimited(日本語コンテンツ)

3.経営知識のマイクロラーニングサービス:

•Blinkist:ビジネス書の要約

•getAbstract:ビジネス書のサマリー

•MBAレクチャー(日本語)

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”MBA講師.jpg” alt=”MBA講師” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> オンライン学習では「受動的に見るだけ」になりがちです。学んだ内容をノートにまとめたり、同僚と議論したりして「能動的学習」に変えることが重要です。 </div> </div>

モバイルデバイスを活用した隙間時間学習

スマートフォンやタブレットを活用した効率的な学習方法:

1.オーディオコンテンツの活用:

•ビジネス書のオーディオブック(Audible、audiobook.jpなど)

•ビジネスポッドキャスト(HBR IdeaCast、Masters of Scaleなど)

•講義の音声ダウンロード(通勤中や運転中に聴く)

2.モバイル学習アプリ:

•LinkedIn Learning:短時間で学べるビジネススキル講座

•Quizlet:フラッシュカードで経営用語を学ぶ

•TED:ビジネスリーダーによる短いトーク

3.効率的な読書法:

•電子書籍リーダーの活用(Kindle、楽天Koboなど)

•スキミング(全体像を把握)とスキャニング(必要な情報を抽出)の使い分け

•読書メモアプリ(Evernote、Notionなど)の活用

自己学習の質を高めるテクニック

オンライン学習の効果を最大化するためのポイント:

1.アクティブラーニングの実践:

•学んだ内容を自分の言葉で説明してみる

•実際の業務課題に適用してみる

•学習内容に関する質問を自ら作成する

2.スペースド・リピティション(間隔反復学習):

•同じ内容を時間を空けて繰り返し学ぶ

•復習のタイミングを計画的に設定する

•アプリ(Anki、RemNoteなど)を活用する

3.フィードバックループの構築:

•学習の成果を定期的に自己評価する

•実務での適用結果を振り返る

•必要に応じて学習計画を調整する

私は「教えることで学ぶ」方法が効果的でした。学んだ内容を夫や同僚に説明することで、理解が深まり記憶に定着しました。

3-3. 現地ネットワークを活用した実践的学習

書籍やオンラインだけでなく、人的ネットワークからも多くを学ぶことができます。

駐在員コミュニティでの学習機会

同じ立場の仲間との学び合いは非常に効果的です:

1.駐在員向け勉強会の活用:

•商工会議所主催のセミナー

•日系企業駐在員の交流会

•業界別の情報交換会

2.学習コミュニティの形成:

•読書会の立ち上げ

•ケーススタディ討論会

•オンライン学習の共同受講

3.メンター・メンティー関係の構築:

•先輩駐在員からのアドバイス

•異業種駐在員との相互メンタリング

•本社の経営層とのオンライン面談

月に一度、異業種の駐在員5人で集まり、各自が学んだ経営トピックを持ち寄って議論する「ミニMBA」を開催していました。実践的な学びが得られ、人脈も広がりました。

現地ビジネス環境からの学び

駐在先の環境そのものが学びの場になります:

1.現地企業の経営手法の観察:

•現地有力企業のケーススタディ

•現地メディアのビジネス記事の定期購読

•現地ビジネスリーダーの講演会参加

2.異文化ビジネス環境の体験学習:

•現地取引先との交渉プロセスからの学び

•現地消費者行動の観察と分析

•現地規制環境への適応プロセスの記録

3.グローバル・ローカルの視点統合:

•本社の経営手法と現地手法の比較分析

•両方の長所を取り入れたハイブリッドアプローチの開発

•成功事例・失敗事例のドキュメント化

実務を通じた経営学習

日々の業務そのものを学びの機会に変える方法:

1.業務課題の経営学的分析:

•直面する課題を経営フレームワークで整理

•意思決定プロセスの意識的な観察と記録

•結果の検証と学びの抽出

2.小規模プロジェクトでの実践:

•学んだ経営手法を小さな範囲で試す

•結果を測定し、改善点を特定する

•成功体験を積み重ねる

3.上司・同僚からのフィードバック活用:

•経営的視点からの助言を積極的に求める

•異なる文化的背景を持つ同僚の視点を学ぶ

•多様な意見を統合する能力を養う

私は週末に15分だけ「今週の業務で学んだ経営の教訓」をノートにまとめる習慣をつけました。この振り返りが、実践と理論を結びつける貴重な時間になっています。

3-4. 家族との時間を確保しながら学ぶ工夫

子育て世代の駐在員にとって、家族との時間は何よりも大切です。学びと家族時間を両立させる工夫を紹介します。

家族を巻き込んだ学習アプローチ

家族との時間を犠牲にせず、むしろ一緒に学ぶ方法:

1.子どもと一緒に学ぶ機会の創出:

•経営シミュレーションゲームの親子プレイ

•子ども向け起業家教育プログラムへの参加

•家族でのビジネスアイデア討論会

2.パートナーとの学び合い:

•学んだ内容をパートナーに説明し、フィードバックをもらう

•二人で同じビジネス書を読み、議論する

•お互いの専門分野を教え合う時間を設ける

3.家族行事と学習の融合:

•週末の外出先で見つけたビジネスモデルについて家族で話し合う

•家族旅行先での企業訪問

•子どもの学校行事と自己学習時間の効果的なスケジューリング

我が家では「ファミリービジネスタイム」という30分間を週に一度設けています。子どもたちと一緒に身近なビジネスについて話し合う時間で、子どもの教育にもなり、私自身も新しい視点を得られます。

時間管理の最適化

限られた時間を最大限に活用するためのテクニック:

1.時間の「見える化」と分析:

•1週間の時間の使い方を記録・分析

•無駄な時間や非効率な活動の特定

•学習に充てられる「隠れた時間」の発見

2.タイムブロッキング法の活用:

•1日を30分単位のブロックに分割

•各ブロックに明確な目的を設定

•家族時間、仕事時間、学習時間を視覚的に区別

3.エネルギー管理の視点:

•自分の集中力が高い時間帯を把握

•集中力が必要な学習は高エネルギー時間帯に

•低エネルギー時間帯は復習や軽い読書に

ワークライフラーニングバランスの実現

仕事、家庭、学びの調和を図るための考え方:

1.「完璧」を目指さない学習姿勢:

•80/20の法則を意識(20%の努力で80%の効果)

•「十分に良い」レベルを定義する

•小さな進歩を継続的に積み重ねる

2.境界線の設定と尊重:

•家族との時間は学習を中断する

•学習時間は短くても集中して取り組む

•デジタルデトックスの時間を確保する

3.柔軟性と自己許容:

•計画通りにいかない日があることを受け入れる

•調整可能な学習計画を立てる

•自分を責めず、次の機会に前向きに取り組む

駐在時代に学んだ最大の教訓は「バランス」の大切さです。仕事も家族も自己成長も、どれかを犠牲にするのではなく、限られた時間の中で最適な配分を見つけることが成功の鍵でした。

以上、駐在員のための効率的な経営学習法について解説しました。次章では、実際に経営知識を駐在業務に活かした具体的なケーススタディを紹介します。

4. 経営知識を実践に活かす:駐在員のケーススタディ {#chapter4}

経営の理論を学ぶことは重要ですが、それを実際のビジネス現場で活かせなければ意味がありません。この章では、駐在員が経営知識を実践に活かした具体的な事例を紹介します。これらのケーススタディから、理論と実践の架け橋となるヒントを得ることができるでしょう。

4-1. 現地法人での経営参画事例

ケース1:財務知識を活かした収益改善プロジェクト

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”グローバル先輩.jpg” alt=”グローバル先輩” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 東南アジアの現地法人で、売上は順調に伸びていたのに利益が出ない状況が続いていました。財務分析のスキルを活かして原因を特定し、改善に成功した例を紹介します。 </div> </div>

背景:

•東南アジアの製造拠点で売上は前年比120%と好調

•しかし営業利益率は2%と本社目標の8%を大きく下回る状態

•現地マネジメントは「まだ成長段階だから」と問題視していなかった

経営知識の適用:

1.財務分析:

•製品別・顧客別の収益性分析を実施

•低収益製品と高収益製品を特定

•固定費と変動費の構造を分析

2.戦略的意思決定:

•製品ポートフォリオマトリクスを作成

•低収益製品の価格改定または撤退を決定

•高収益製品へのリソース集中を提案

結果:

•6ヶ月後に営業利益率が7.5%まで改善

•製品ラインの最適化により生産効率が向上

•本社からの評価が高まり、現地法人の経営会議メンバーに抜擢

学びのポイント:

•売上至上主義ではなく、収益性を重視する経営視点の重要性

•データに基づく意思決定の力

•現地スタッフへの財務教育の必要性

ケース2:マーケティング知識を活用した新市場開拓

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在ママ.jpg” alt=”駐在ママ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 欧州市場で日本の商品を展開する際、現地の文化や消費者行動を理解したマーケティング戦略を立案し、成功した事例です。 </div> </div>

背景:

•日本で人気の美容製品を欧州市場に展開する計画

•当初は日本と同じマーケティング戦略で進める予定だった

•最初の3ヶ月は売上目標の30%しか達成できない状況

経営知識の適用:

1.市場分析:

•STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)分析の実施

•欧州消費者の美容に対する価値観調査

•競合製品のポジショニングマップ作成

2.マーケティングミックスの再構築:

•製品(Product):現地の好みに合わせたパッケージデザイン変更

•価格(Price):プレミアム価格戦略から価値訴求型価格戦略へ転換

•流通(Place):オンライン販売チャネルの強化

•プロモーション(Promotion):現地インフルエンサーとの協業強化

結果:

•戦略転換後6ヶ月で売上目標の110%を達成

•現地消費者からの製品評価が向上

•他の欧州諸国への展開モデルとして採用される

学びのポイント:

•本国の成功体験を無批判に適用することの危険性

•現地市場の深い理解に基づく戦略立案の重要性

•データと直感のバランスを取った意思決定

4-2. 異文化チームマネジメントでの成功例

ケース3:組織開発理論を活用したチーム統合

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在パパ.jpg” alt=”駐在パパ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> M&A後の文化の異なる2つのチームを統合する際に、組織開発の知識を活かして一体感のあるチームを作り上げた事例です。 </div> </div>

背景:

•日系企業が現地企業を買収し、開発チームの統合を任された

•日本人5名、現地スタッフ15名の混合チーム

•言語の壁、仕事の進め方の違いから対立が発生

経営知識の適用:

1.組織文化の分析:

•シャイン(Schein)の組織文化モデルを使った現状分析

•両チームの価値観や前提認識の違いを可視化

•共通の価値観を特定

2.チーム構築プロセス:

•タックマン(Tuckman)のチーム発達モデル(形成期・混乱期・統一期・機能期)を意識した段階的アプローチ

•心理的安全性を確保するためのルール設定

•多様性を強みに変えるワークショップの実施

結果:

•6ヶ月後には生産性が統合前の1.3倍に向上

•チームメンバーの満足度が大幅に改善

•自発的なナレッジ共有が活発化

学びのポイント:

•表面的な対立の下にある価値観の違いを理解することの重要性

•プロセスを急がず、各段階で必要な時間をかけることの大切さ

•リーダーとしての「聴く力」の重要性

ケース4:リーダーシップ理論を活用した現地スタッフの育成

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”グローバル先輩.jpg” alt=”グローバル先輩” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 現地スタッフのリーダーシップ開発に取り組み、自律的に機能するチームを構築した事例です。 </div> </div>

背景:

•北米の営業拠点で、現地スタッフが常に指示待ち状態

•駐在員が不在の際に意思決定が滞る問題が発生

•優秀な人材の離職率が高まっていた

経営知識の適用:

1.状況対応型リーダーシップ:

•ハーシーとブランチャードの状況対応型リーダーシップモデルを適用

•スタッフの成熟度に応じたリーダーシップスタイルの使い分け

•段階的に権限委譲を進めるロードマップの作成

2.コーチング手法の活用:

•GROWモデル(Goal, Reality, Options, Will)を用いた1on1ミーティング

•フィードバックの文化構築

•成功体験の共有と称賛の仕組み化

結果:

•1年後には駐在員不在時でも80%の意思決定が現地で完結

•人材定着率が15%向上

•現地スタッフからの新規事業提案が増加

学びのポイント:

•「任せる勇気」の重要性

•短期的な効率より長期的な人材育成を優先する視点

•文化的背景を考慮したリーダーシップスタイルの調整

4-3. 帰国後のキャリア構築に活かした事例

ケース5:駐在経験と経営知識を活かした社内キャリアチェンジ

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在ママ.jpg” alt=”駐在ママ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 駐在中に身につけた経営知識と経験を武器に、帰国後に専門職から事業責任者へとキャリアチェンジした事例です。 </div> </div>

背景:

•エンジニアとしてアジア地域に5年間駐在

•帰国後は元の技術部門に戻る予定だった

•より経営に近い役割にチャレンジしたいという希望があった

経営知識の適用:

1.自己のキャリア資産の棚卸し:

•駐在中に身につけた経営スキルの体系化

•経験を「ストーリー」として構築

•社内で希少価値のある経験・スキルの特定

2.戦略的なキャリア提案:

•新規事業開発部門への異動を自ら提案

•駐在経験と経営知識を活かせる具体的なプロジェクト案を提示

•技術バックグラウンドと経営視点の両方を持つ強みをアピール

結果:

•新規事業開発部門のプロジェクトリーダーに抜擢

•2年後には同部門の部長に昇進

•駐在経験で培った人脈を活かし、グローバル展開プロジェクトを主導

学びのポイント:

•経験を体系的な知識と結びつけることの重要性

•自らのキャリアを主体的にデザインする姿勢

•組織における自分の独自価値の明確化

ケース6:経営知識を活かした起業・独立

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”グローバル先輩.jpg” alt=”グローバル先輩” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 駐在経験と経営学習を基に、帰国後に独立起業し成功した事例です。 </div> </div>

背景:

•欧州に7年間駐在し、現地法人の経営に携わる

•帰国を機に、かねてからの起業アイデアを実現したいと考えていた

•駐在中に体系的に経営を学び、実践経験も積んでいた

経営知識の適用:

1.ビジネスモデル構築:

•ビジネスモデルキャンバスを活用した事業計画策定

•駐在中に発見した市場ニーズと日本市場のギャップ分析

•リーンスタートアップ手法による最小限の投資での検証

2.ネットワークの戦略的活用:

•駐在中に構築した国際的なネットワークの活用

•元の勤務先との協業関係の構築

•越境ECプラットフォームの立ち上げ

結果:

•起業3年目で黒字化を達成

•元の勤務先を含む複数の大手企業との取引開始

•海外経験を持つ人材の積極採用による組織の国際競争力強化

学びのポイント:

•駐在経験で得た「市場の非対称性」を事業機会として活かす視点

•理論と実践の両方を持つことの強み

•リスクを計算した上での大胆な挑戦の重要性

ケース7:子育て経験と経営知識の融合による新たな価値創造

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在パパ.jpg” alt=”駐在パパ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 駐在中の子育て経験と経営知識を組み合わせ、帰国後に社内で新たな価値を創出した事例です。 </div> </div>

背景:

•北米に4年間駐在し、現地で子育てを経験

•帰国後、会社の「働き方改革」プロジェクトに関わる機会を得た

•海外の先進的な働き方と日本の現状のギャップを認識していた

経営知識の適用:

1.組織変革の理論適用:

•コッターの8段階変革プロセスを活用した改革計画の立案

•データに基づく「燃えるプラットフォーム(変革の緊急性)」の構築

•小さな成功を積み重ねる戦略的アプローチ

2.ダイバーシティ経営の実践:

•多様な働き方を受容する組織文化の醸成

•成果主義と柔軟な勤務形態の両立モデルの提案

•経営層への定量的・定性的メリットの提示

結果:

•社内に「グローバル水準の働き方改革」を実現

•女性社員と外国人社員の定着率が向上

•取り組みが評価され、人事部門の執行役員に抜擢

学びのポイント:

•個人の経験(子育て)と経営知識の融合による独自の視点の価値

•「当たり前」を疑う姿勢の重要性

•変革には「理論」と「共感を呼ぶストーリー」の両方が必要

以上のケーススタディから、経営知識を実践に活かすためには、理論の理解だけでなく、それを自分の状況に適応させる応用力が重要であることがわかります。次章では、駐在員が経営を学ぶ際の注意点と克服法について解説します。

5. 駐在員が経営を学ぶ際の注意点と克服法 {#chapter5}

経営知識の習得は、駐在員のキャリア発展に大きく貢献しますが、その過程にはいくつかの障壁や注意点も存在します。この章では、駐在員が経営を学ぶ際によく直面する課題と、それを克服するための実践的なアプローチを紹介します。

5-1. 言語の壁を乗り越える学習テクニック

経営学の学習において、言語の壁は大きな障害となり得ます。特に専門用語が多い経営分野では、この課題は顕著です。

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在パパ.jpg” alt=”駐在パパ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 英語の経営書を読むとき、最初は専門用語の連続で挫折しそうになりました。でも、効率的な学習法を見つけてからは、むしろ英語で学ぶことがアドバンテージになりました。 </div> </div>

多言語学習のための効果的アプローチ

1.バイリンガル学習法:

•同じ概念を日本語と現地語の両方で学ぶ

•専門用語の対訳リストを作成する

•概念を理解したら、両言語で説明できるよう練習する

2.視覚的学習ツールの活用:

•マインドマップで概念間の関係を視覚化

•インフォグラフィックスなど図解資料の活用

•動画コンテンツ(字幕付き)の利用

3.言語別の学習リソース最適化:

•基本概念は母国語で深く理解

•実践的なケーススタディは現地語で学ぶ

•両方の言語環境での議論機会を作る

専門用語の効率的な習得法

経営学には多くの専門用語がありますが、効率的に習得するコツがあります:

1.頻出用語の優先学習:

•パレートの法則(80/20の法則)を応用し、最も頻繁に使われる20%の用語から習得

•業界や職種に特化した専門用語リストの作成

•スペースド・リピティション法による記憶定着

2.コンテキストでの理解:

•単語単位ではなく、文脈の中で用語を理解

•実際のビジネス状況と結びつけて記憶

•自分の言葉で言い換える練習

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”MBA講師.jpg” alt=”MBA講師” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 経営用語は「暗記」ではなく「使用」によって身につけるものです。学んだ用語を意識的に日常会話やメールに取り入れることで、自然と自分のものになります。 </div> </div>

言語学習と経営学習の相乗効果

言語の壁を障害ではなく、むしろ学習の機会として捉える視点も重要です:

1.言語学習のモチベーション向上:

•経営知識習得という明確な目的が語学学習の動機づけに

•実務で即活用できる語学スキルの獲得

•専門性と語学力の両方を高める効率的な学習

2.異なる言語での概念理解による深い洞察:

•言語によって経営概念の微妙なニュアンスの違いを理解

•多角的な視点の獲得

•文化に根ざした経営観の理解

5-2. 文化的バイアスを認識した知識の適用

経営理論やフレームワークの多くは欧米で発展したものであり、文化的バイアスが存在します。これを認識し、適切に適応させることが重要です。

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”グローバル先輩.jpg” alt=”グローバル先輩” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> アジアでの駐在時、欧米の経営理論をそのまま適用して失敗しました。現地の文化的コンテキストを理解し、理論を「翻訳」する必要があることを学びました。 </div> </div>

文化的コンテキストの理解

経営理論を適用する際に考慮すべき文化的側面:

1.ホフステードの文化的次元理論の活用:

•権力格差(Power Distance)

•個人主義 vs 集団主義(Individualism vs Collectivism)

•男性らしさ vs 女性らしさ(Masculinity vs Femininity)

•不確実性の回避(Uncertainty Avoidance)

•長期志向 vs 短期志向(Long-term vs Short-term Orientation)

•享楽 vs 抑制(Indulgence vs Restraint)

2.高コンテキスト文化 vs 低コンテキスト文化:

•コミュニケーションスタイルの違い

•暗黙の了解の程度

•関係性構築の重要性の違い

3.意思決定プロセスの文化的差異:

•トップダウン vs ボトムアップ

•合意形成の方法

•意思決定のスピード

経営理論の文化的「翻訳」

学んだ経営理論を異なる文化的環境に適応させる方法:

1.理論の本質と形式の分離:

•理論の根底にある普遍的原則の特定

•文化固有の実装方法の調整

•現地の事例で検証

2.ハイブリッドアプローチの開発:

•グローバルベストプラクティスと現地慣行の融合

•段階的な導入と調整

•現地スタッフとの共創

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在ママ.jpg” alt=”駐在ママ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 欧米型の直接的なフィードバック手法が現地では機能しなかったとき、「サンドイッチ法」を現地文化に合わせて修正し、より間接的なアプローチを取り入れたところ、効果が出ました。 </div> </div>

多様な経営哲学への開かれた姿勢

西洋的な経営理論だけでなく、多様な経営哲学から学ぶ姿勢も重要です:

1.各地域の経営思想への理解:

•日本的経営(改善、カイゼン、品質管理など)

•中国的経営哲学(関係、面子、長期的視点など)

•新興国発のイノベーション(フルーガルイノベーションなど)

2.比較経営学的視点の養成:

•異なる経営アプローチの長所と短所の分析

•状況に応じた最適アプローチの選択

•文化的背景の異なるチームメンバーへの説明能力

5-3. 継続的な学習習慣の構築方法

経営知識の習得は一過性のものではなく、継続的なプロセスです。忙しい駐在生活の中で学習習慣を維持するための工夫を紹介します。

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在パパ.jpg” alt=”駐在パパ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 最初は意気込んで毎日2時間の学習計画を立てましたが、3日で挫折。「小さく始めて徐々に拡大する」アプローチに切り替えてからは、1年以上継続できています。 </div> </div>

習慣化のための心理学的アプローチ

行動科学の知見を活用した学習習慣の構築法:

1.トリガー・行動・報酬のループ設計:

•明確なトリガー(キュー)の設定(例:朝のコーヒーを飲んだ後に10分学習)

•行動のハードルを下げる(例:最初は5分間だけ)

•即時的な報酬の組み込み(例:学習後に好きな音楽を聴く)

2.「ドント・ブレイク・ザ・チェーン」法:

•カレンダーに学習実施日をマーク

•連続記録を視覚化

•「チェーンを途切れさせない」モチベーション活用

3.アカウンタビリティの仕組み化:

•学習パートナーとの相互確認

•SNSでの学習宣言

•家族への定期的な学びの共有

デジタルツールの活用

テクノロジーを味方につけた学習継続の工夫:

1.学習管理アプリの活用:

•Forestなどの集中支援アプリ

•Ankiなどの間隔反復学習アプリ

2.オートメーションの活用:

•カレンダーへの学習時間の自動ブロッキング

•学習リマインダーの設定

•学習進捗の自動記録

3.ソーシャルラーニングプラットフォーム:

•LinkedIn Learningでの学習記録共有

•オンライン学習コミュニティへの参加

•バーチャル学習グループの結成

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”MBA講師.jpg” alt=”MBA講師” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 学習の継続には「構造」と「柔軟性」のバランスが重要です。厳格すぎる計画は挫折のもと。80%実行できる現実的な計画を立てましょう。 </div> </div>

学習のモチベーション維持戦略

長期的な学習を支えるモチベーション管理の方法:

1.目的の明確化と定期的な再確認:

•経営を学ぶ個人的な「なぜ」の文書化

•定期的な目標と進捗の振り返り

•学びを活かした成功体験の記録

2.適切な難易度設定:

•フロー状態(チクセントミハイ)を生み出す挑戦レベル

•段階的な難易度の上昇

•達成感を得られる小さなマイルストーン設定

3.内発的動機づけの強化:

•学ぶ内容への興味・関心の育成

•自律性の確保(学習内容や方法の選択権)

•熟達感(マスタリー)の追求

5-4. 家族との時間とのバランスの取り方

子育て世代の駐在員にとって、学習時間の確保と家族との時間のバランスは常に課題となります。

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在ママ.jpg” alt=”駐在ママ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 「家族との時間か、自己成長の時間か」という二者択一ではなく、両方を融合させる方法を見つけることが大切だと気づきました。 </div> </div>

家族を巻き込んだ学習アプローチ

家族との時間を犠牲にせず、むしろ一緒に成長する方法:

1.家族との学習シェア:

•学んだことを家族向けに簡単に説明する時間を設ける

•子どもに教えることで自分の理解を深める

•配偶者との知識交換セッション

2.家族活動と学習の統合:

•家族旅行先での企業訪問

•子どもと一緒に経営シミュレーションゲームを楽しむ

•家族での「ビジネスアイデア会議」の開催

3.子どもの教育と自己学習の連携:

•子どもの宿題タイムに合わせた学習時間の設定

•親子で並んで学ぶ「スタディタイム」の導入

•子どもの興味と経営学習のテーマを結びつける工夫

時間管理の高度化

限られた時間を最大限に活用するための戦略:

1.エネルギー管理の視点:

•時間だけでなく、エネルギーレベルに応じた活動計画

•高集中力が必要な学習は自分のピーク時間帯に

•低エネルギー時には復習や軽い読書に

2.「タイムブロッキング」と「タイムボクシング」:

•1日を30分単位のブロックに分割して計画

•各活動に時間枠を設定し、その中で最大の成果を目指す

•移行時間(トランジションタイム)も考慮した現実的な計画

3.「ディープワーク」と「シャロワーク」の区別:

•深い集中を要する学習(ディープワーク)の時間を確保

•隙間時間で可能な軽い学習(シャロワーク)の特定

•集中と分散のリズムを意識した学習計画

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”グローバル先輩.jpg” alt=”グローバル先輩” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 私の経験では、「量」より「質」の高い学習時間の確保が重要でした。週に1回の「ディープラーニングデー」を設け、その日は早朝2時間を集中学習に充てることで、効果的に知識を深められました。 </div> </div>

自己許容と柔軟性の重要性

完璧を求めすぎず、現実的なアプローチを取ることも大切です:

1.「完璧主義」からの脱却:

•「すべてを学ぶ」から「重要なことを学ぶ」への転換

•80/20の法則を意識した学習内容の選択

•「十分に良い」レベルの定義と受容

2.柔軟な学習計画:

•予期せぬ事態(子どもの病気など)への対応余地

•週単位での学習目標(日単位ではなく)

•複数の学習オプションの用意(状況に応じて選択可能)

3.自己への思いやり(セルフ・コンパッション):

•計画通りにいかない日があることを受け入れる

•小さな進歩を認め、称える習慣

•完璧な学習者ではなく、成長し続ける学習者を目指す

以上、駐在員が経営を学ぶ際の注意点と克服法について解説しました。これらの工夫を取り入れることで、駐在生活という貴重な機会を最大限に活かし、効果的に経営知識を習得することができるでしょう。次章では、これまでの内容を総括し、具体的なアクションプランを提案します。

6. まとめ:グローバルキャリアを加速させる経営知識 {#chapter6}

ここまで、駐在員が経営の基礎を効率的に学ぶための方法について、様々な角度から解説してきました。この最終章では、これまでの内容を総括し、駐在員の皆さんが明日から実践できる具体的なアクションプランを提案します。

駐在員が経営を学ぶ意義の再確認

駐在員として海外で働く経験は、単なるキャリアの一部ではなく、グローバルな視点で経営を学び、実践する貴重な機会です。

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”グローバル先輩.jpg” alt=”グローバル先輩” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 振り返ると、駐在経験と経営知識の組み合わせが、私のキャリアにおける最大の差別化要因となりました。この二つを意識的に結びつけることで、帰国後の選択肢が大きく広がります。 </div> </div>

経営を学ぶことで得られる主な価値を改めて整理すると:

1.グローバルキャリアの加速:経営視点を持つ国際人材としての市場価値向上

2.帰国後の選択肢の拡大:専門職だけでなく、経営層や事業責任者としての道も開ける

3.駐在経験の価値最大化:経験を体系的知識と結びつけ、戦略的に言語化できる

4.現地での業務パフォーマンス向上:経営の全体像を理解することで、日々の意思決定の質が高まる

5つの経営領域の学習ロードマップ

本記事で紹介した5つの経営領域について、駐在員が優先的に学ぶべき内容を簡潔にまとめます:

1. グローバル戦略思考

最初に学ぶべき基礎知識:

•SWOT分析、3C分析などの基本フレームワーク

•グローバル戦略における「標準化」と「現地適応」のバランス

•駐在国の市場特性(PEST分析)

おすすめの入門書:

•『グローバル経営入門』(浅川和宏著)

•”Understanding Global Strategy”(Susan Segal-Horn著)

2. 財務・会計リテラシー

最初に学ぶべき基礎知識:

•財務三表(B/S、P/L、C/F)の基本構造と読み方

•主要な財務指標(ROI、ROA、営業利益率など)

•投資判断の基本(NPV、IRR、回収期間)

おすすめの入門書:

•『財務3表一体理解法』(國貞克則著)

•”Financial Intelligence for Entrepreneurs”(Karen Berman著)

3. マーケティングと顧客理解

最初に学ぶべき基礎知識:

•マーケティングミックス(4P)

•STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)

•異文化環境での消費者行動の違い

おすすめの入門書:

•『コトラーのマーケティング入門』(フィリップ・コトラー著)

•”Global Marketing”(Warren J. Keegan著)

4. 組織マネジメントとリーダーシップ

最初に学ぶべき基礎知識:

•異文化チームのマネジメント手法

•状況対応型リーダーシップ

•組織文化の形成と変革

おすすめの入門書:

•『異文化マネジメント』(白木三秀著)

•”Leading Across Cultures”(James E. Kouzes著)

5. ビジネスモデルと法務

最初に学ぶべき基礎知識:

•ビジネスモデルキャンバスの基本要素

•グローバルビジネスにおける法的リスク

•リスクマネジメントの基本フレームワーク

おすすめの入門書:

•『ビジネスモデル・ジェネレーション』(アレックス・オスターワルダー著)

•”International Business Law”(Ray August著)

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”MBA講師.jpg” alt=”MBA講師” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> すべてを一度に学ぼうとせず、自分の現在の役割や将来の目標に最も関連する領域から始めることをお勧めします。深さと広さのバランスを意識しながら、徐々に知識を拡げていきましょう。 </div> </div>

駐在員のための30日間経営学習スタートアッププラン

「明日から始められる」具体的な行動計画として、30日間の経営学習スタートアッププランを提案します:

第1週:基盤構築フェーズ

1日目:

•経営学習の目的と目標を明確化(30分)

•学習記録用のノートまたはデジタルツールの準備(15分)

•最初に学ぶ経営領域の選定(15分)

2〜3日目:

•選んだ領域の入門書または記事を1つ選定(15分)

•毎日15分の読書習慣をスタート

•学んだ内容の要点をノートに記録(5分)

4〜7日目:

•読書時間を20分に延長

•学んだ概念を1つ選び、実務との接点を考察(10分)

•週末に第1週の振り返りと第2週の計画調整(30分)

第2週:知識拡張フェーズ

8〜10日目:

•読書時間を25分に延長

•オンライン学習リソース(動画講座など)を1つ追加(20分/日)

•学んだ内容を同僚または家族に説明する練習(10分)

11〜14日目:

•読書と動画学習の継続(合計30分/日)

•経営フレームワークを1つ選び、現在の業務課題に適用(15分)

•週末に学習内容の総復習と知識マップの作成(45分)

第3週:実践応用フェーズ

15〜17日目:

•学習時間を維持しながら、実践的なケーススタディを追加(35分/日)

•現地の経営事例を1つ調査し、学んだ理論との比較分析(20分)

•学習コミュニティまたは勉強会の情報収集(15分)

18〜21日目:

•学習の継続(35分/日)

•小規模な「経営実験」の計画(学んだ手法の職場での試行)(20分)

•週末に第3週の振り返りと「経営実験」の準備(45分)

第4週:習慣定着・拡大フェーズ

22〜24日目:

•学習の継続(35分/日)

•「経営実験」の実施と結果の記録

•次に学ぶ経営領域の選定と計画(20分)

25〜28日目:

•学習の継続と新領域の導入(40分/日)

•学習パートナーまたはメンターの候補者リストアップ(15分)

•長期的な学習計画の草案作成(30分)

29〜30日目:

•1ヶ月の学習成果の総括(45分)

•成功した学習方法と改善点の特定(30分)

•次の1ヶ月の詳細計画の策定(45分)

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在パパ.jpg” alt=”駐在パパ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 私も最初は「時間がない」と思っていましたが、このような段階的なアプローチで始めたところ、無理なく習慣化できました。最初の一歩を踏み出すことが何より重要です! </div> </div>

駐在員におすすめの経営学習リソース

最後に、駐在員の方々に特におすすめの学習リソースをまとめます:

オンラインコース

1.Coursera

•Wharton Business Foundations Specialization

•Yale Financial Markets

•Strategic Leadership and Management Specialization

2.edX

•MITx MicroMasters in Management

•HarvardX Entrepreneurship in Emerging Economies

•UC BerkeleyX Marketing Analytics

•Strategic Thinking

•Financial Accounting Foundations

•Cross-Cultural Management

ポッドキャスト(通勤時間活用に最適)

1.HBR IdeaCast:ハーバードビジネスレビューによる経営トピックの解説

2.Masters of Scale:リード・ホフマンによる起業家インタビュー

3.Planet Money:経済・ビジネストピックをストーリーテリングで解説

4.The McKinsey Podcast:マッキンゼーのコンサルタントによる最新経営トレンド解説

モバイルアプリ

1.Blinkist:ビジネス書のサマリーを15分で読める

2.Quizlet:経営用語の学習に役立つフラッシュカード

3.Harvard Business Review:最新の経営記事にアクセス

4.Feedly:業界ニュースや経営ブログを効率的に収集

コミュニティ

1.Toastmasters International:プレゼンスキルと同時に経営知識も深められる

2.各国日本商工会議所:セミナーや勉強会に参加できる

3.LinkedIn Groups:業界別・テーマ別の専門家グループ

4.Meetup:現地の経営学習グループを見つけられる

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”駐在ママ.jpg” alt=”駐在ママ” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 私は「学びのポートフォリオ」を意識して、読書、オンラインコース、ポッドキャスト、コミュニティ参加をバランスよく組み合わせています。多角的なアプローチが理解を深めるのに役立ちます。 </div> </div>

最後に:経営知識がもたらす長期的価値

駐在員として経営を学ぶことは、単に現在の業務パフォーマンスを向上させるだけでなく、長期的なキャリア発展に大きな影響を与えます。

経営知識の習得は、次のような長期的価値をもたらします:

1.キャリアの選択肢の拡大:専門職から経営層へのキャリアパスが開ける

2.市場価値の向上:グローバル経験と経営知識を併せ持つ人材の希少性

3.環境変化への適応力:経営の基礎を理解していれば、どんな業界・職種でも活躍できる

4.起業・独立の選択肢:自ら事業を創造する可能性

5.ライフステージに合わせた働き方の選択:経営知識は様々な働き方(コンサルタント、顧問、非常勤役員など)を可能にする

<div class=”swell-block-balloon”> <div class=”swell-block-balloon__avatar”> <img src=”グローバル先輩.jpg” alt=”グローバル先輩” width=”60″ height=”60″> </div> <div class=”swell-block-balloon__text”> 駐在経験と経営知識の組み合わせは、10年、20年先を見据えたキャリア資産になります。今投資する時間と労力は、将来何倍もの価値となって返ってくるでしょう。 </div> </div>

駐在員の皆さん、特に子育て世代の方々は、日々の業務と家庭の両立だけでも大変な状況かもしれません。しかし、この記事で紹介した効率的な学習法を活用すれば、限られた時間の中でも着実に経営知識を身につけることができます。

海外駐在という貴重な機会を最大限に活かし、グローバルな視点で経営を学ぶことで、帰国後のキャリアにも大きな差をつけることができるでしょう。

今日から、あなたも経営学習の第一歩を踏み出してみませんか?

参考文献・リソース

1.Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Sage Publications.

2.Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons.

3.Kouzes, J. E., & Posner, B. Z. (2017). The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations. John Wiley & Sons.

4.Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. Pearson.

5.Berman, K., Knight, J., & Case, J. (2013). Financial Intelligence for Entrepreneurs. Harvard Business Review Press.

6.浅川和宏 (2003). 『グローバル経営入門』. 日本経済新聞出版社.

7.國貞克則 (2016). 『財務3表一体理解法』. 朝日新聞出版.

8.白木三秀 (2011). 『異文化マネジメント』. 白桃書房.

9.McKinsey Global Institute. (2018). Skill Shift: Automation and the Future of the Workforce.

10.Harvard Business Review. (2019). The Future of Leadership Development.

[この記事で紹介したオンラインコース、アプリ、書籍などは、筆者が実際に利用して効果を実感したものです。なお、一部のリンクはアフィリエイトリンクを含みます。]

コメント